はじめまして。システムサポート部の平と申します。

昨年末に入社致しまして、現在電話でのサポート業務を担当させて頂いております。まだまだ未熟者ではありますが、精一杯精進して、皆さまの業務を的確に支援出来るよう努めて参りますので、どうぞよろしくお願い致します。

さて、盛り上がったリオオリンピックも、本日で最終日ですね。大好きなスポーツに思う存分浸ることが出来る時間が終わってしまうと思うととても寂しいですが、その一方でようやく寝不足から解放される日が来るかと安堵しております(笑)

そんなリオオリンピックですが、今回もたくさんの名シーンが生まれました。デリマ氏の聖火台点火や、内村航平選手の堂々とした演技、ジョコビッチ選手のまさかの初戦敗退に、ボルト選手の三連覇達成等々、例を挙げればキリがありませんが、皆さんはどのシーンが一番印象に残っていらっしゃいますか?

私は、ラグビー日本代表のベスト4進出が強く印象に残っています。私自身、学生時代にラグビー部に所属していたということもあり、大会前よりラグビー競技を楽しみにしていたんですが…まさか強豪国を相手に予選リーグを突破し、さらにはベスト4に残るなんて予想だにしていませんでした。感動と興奮を与えてくれた選手やスタッフの方々には感謝の気持ちでいっぱいです。

ところで、そのラグビー競技なんですが、リオオリンピックでは7人制ラグビー、いわゆる「セブンス」が競技として採用されていました。詳しい人はご存知だったと思いますが、今回たまたまラグビーを見たという人の中には「あれ?なんか人少なくない?」と不思議に思われた方もいらっしゃるかもしれません。

ここで一旦説明をさせて頂きますと、ラグビーと言うと一般的には15人制のものを指すことが多いと思います。「五郎丸フィーバー」で沸いた昨年のワールドカップも15人制で行われていました。

それに対し、今回のリオオリンピックでは7人制が採用されていました。15人制ではなく7人制が採用されたのには、資金や参加国数の問題等、政治的な理由も多く絡んでいるようなんですが…そういうのは別にして、オリンピックのように、普段その競技に親しみがない人も観戦するような大会で、7人制が採用されたのは、個人的には「大正解」だったと思います。

というのも、15人制と7人制とでは、競技の性質が全く違うんです。そして、7人制の方が、ラグビー初心者の方にも親しんで頂きやすい性質を持っていると思うんです。簡単に違いを述べますと、まずはまぁ、人数が違います。読んで字の如くですね。ただ競技場は同じものを使います。15人制と同じ広さのコートで試合をする訳です。となるとスペースはガラ空きです。攻める側は空いているスペースにガンガン走り込んでいけますし、守る側は少ない人数でそこを守らなければなりませんので大変です。

そういったことから、7人制ラグビーは次のような特徴があります。

・とにかく得点シーンが多いので、盛り上がります。

・スピードやステップや突進力等、個人技を満喫することができます。

・モールやラック(ごちゃごちゃするやつです。笑)が少なく、試合自体にもスピード感があります。

・ボールを持っているチームが「攻めている」と考えていいので、分かりやすいです。

(15人制だと、ボールがある位置や両チームの特質も考慮しないといけません^^;)

・出場している選手数が少ないので、各選手の名前や特徴を覚えやすいです。

・番狂わせが起きやすいのでハラハラできます。

・試合時間が短いので、軽い気持ちで楽しめます。

このような性質があるので、7人制ラグビーは、初心者の方も親しみやすい競技だと思います。という訳で、もし今までラグビーに興味が無かった方は、今後7人制ラグビーを見られる機会があれば是非1試合見てみてください。7人制ラグビーという名前だけ聞くと「マイナーなスポーツの、よりマイナーなバージョン」と捉えてしまう人が多そうな気がしますが、むしろ楽しみやすい性質を持つ、おすすめの競技なんです!

…と、ここまで散々好き勝手.にラグビーについて語らせて貰ったのですが、思えば司法書士の先生方の業務もラグビー同様、事務所の人数(規模)によって業務の性質が変わってきますよね。例えば登記業務の一つを持ってしても、個人で執務なさっている先生と、大規模な事務所様とでは、仕事の流れや注意すべきポイントは変わってくると思います。

個人で執務されている先生の場合、本来的な登記業務もそれ以外の雑務も全てを個人でこなした上で、営業のための時間を捻出する必要がありますので、各業務をよりスムーズにこなしていく必要があったりetc…。一方大規模な事務所様の場合、一つの案件に多くの方が関わったり、一人の所員が同時に多くの案件を抱えたりすることがありますので、他の所員への連絡や自分自身への備忘録を残すことが重要であったりetc…

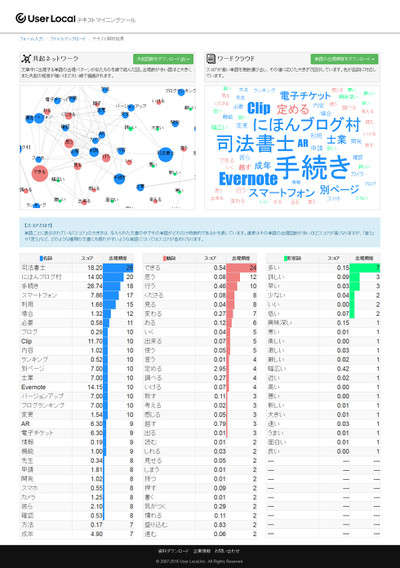

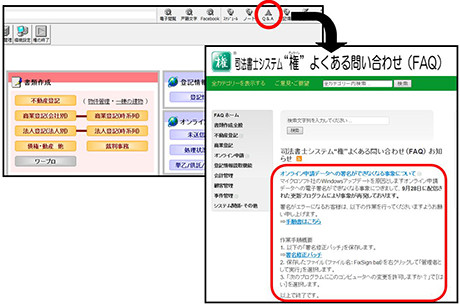

そんな、それぞれの事務所様の要望にお応えできる機能が、“権”の「案件カルテ」には装備されております。機能の詳しい内容については、ホームページや変更点説明書をご覧頂ければと存じますが、使って頂ければきっと喜んで頂けると思います。「案件カルテ」はバージョン16以降の機能となっておりますので、バージョンアップがお済みでない方は是非バージョンアップをご検討ください。

http://www.legal.co.jp/products/tikara/ankenkarte/ankenkarte.html