地域包括ケアシステム

最近は、高齢化社会において老後の設計や暮らし方にまつわるテーマをよく耳にします。終の棲家は自宅か施設か、とか、少し前までは、全く通り過ごしていた話題でした。

WHO(世界保健機構)は「健康寿命」(日常的に介護を必要とせず、心身ともに健康で自立した生活ができる期間)<「平均寿命」であると提唱していますが、両者には数字上で6~9年の差があり、平均的に何らかのサポートを必要とする期間と認識しておいたほうが良いとのことです。

厚生労働省は、2012年4月施行された介護保険法改正により、今後、団塊の世代が75歳を迎え、要介護の高齢者が増えていくことを想定して、病院や特別養護老人ホームなど施設に入所するのではなく、高齢者の尊厳を重視し、住み慣れた地域の中で在宅で暮らせるよう支援するため、また医療費の増大を抑制(療養病床数と入院日数を減らす)、「在宅サービス」や「施設サービス」も増加傾向のため介護保険の給付の削減するために、予防に重点を置いていく考えなどから、「地域包括ケアシステム」を構築する取り組みが行われています。

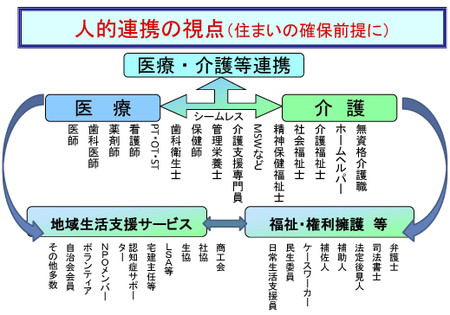

「地域包括ケアシステム」とは高齢者にその日常生活圏内でさまざまなサービスをトータルで提供する体制のことで、さまざまなサービスとは、(1)医療(2)介護(3)介護予防(4)住まい(5)生活支援サービスの5つで、これらを一体として考え支援していくシステムです。また人的繋がりとしては、医療・介護関係の他にも、司法書士、弁護士、社会福祉士、他多くの専門職の方、地域の主体の方々が携わっています。

※図は厚生労働省『地域包括ケアの理念と目指す姿について』より抜粋

私は、高齢の母と同居していますのでこういった話も身近なことになってきました。実際、介護制度も利用していますが、どんな時にどのサービスを利用すればいいのかということがよく分かっていませんでした。昨年は入退院が多かったこともあって、たまたま病院から訪問看護というサービスを提案して頂き、流れるままに始まっていますが、こういった取り組みがあることを知るきっかけとなり、まさにその一環であることも認識できました。初めは、本人が受け入れにくい所もありますが、利用者側から感じていることは、病院へ通わなくても、自宅である程度予兆や変調に気付くことができたり、気軽に相談できたり、医療従事者からのアドバイスであれば本人も聞き入れ易かったりと、家族にとっても安心なメリットがあります。また連携して調整をして頂けるので面倒な手続きなどもなかったと思います。

今後、この取り組みが拡がって充実したサービスになることを期待しながら、制度を支える側、支えられる側としても、自身も地域の一員として自覚し、互助意識を持っていく必要性を感じています。

時々母は老後の備えについて語り(苦笑)、私は老後の不安をぼやいているのですが、多分、「自分の老後」というものだけはいつまでもやって来ないのかもしれません^^;