クラウドサービスとパスワード

こんにちは。開発部の野村です。

アメリカで最近おこなわれた調査では、携帯電話契約者のうち61%がスマートフォンを利用しているという結果がでたようです。日本でも、2014年度中にはスマートフォン契約数が50%になると予想されていますので、このブログをスマートフォンで読まれている方も多いと思います。

かく言う私もスマートフォンを使用しています。使い始めたころは電話すら上手くできず苦労しましたが、最近では操作にもなれ、出張の際には必需品となっております。いつどこにいても、知りたいことがすぐに確認できますので、安心して出張に出かけられるようになりました。

弊社でも、この度スマートフォンからご利用いただける「“護”スマホで・つながるサービス」を開始いたしました。お申し込みをいただくだけで、弁護士システム“護”で登録したスケジュールをどこにいても確認できるようになります。ブラウザからご利用いただけますので、スマートフォンに専用のアプリケーションをインストールする必要もありません。無料お試し期間もございますので、是非一度ご利用いただいて、その便利さを実感していただけたらと思います。

・・・と、終わりそうになってしまいましたが、ご利用の際には、アカウントの管理に十分ご注意ください。「“護”スマホで・つながるサービス」に限らず、一般的なWebサービスではIDとパスワードで認証を行いますが、これらが流出してしまうと、誰でもその中身が見れるようになってしまいますので、定期的なパスワード変更をお勧めします。

また、パスワード自体の強度にもご注意ください。安全なパスワードの基本は「長さ」と「複雑さ」と言われていますので、予め「“護”スマホで・つながるサービス」のアカウントには、パスワードに「8文字以上」かつ「アルファベット、数字、記号の全文字種を含む」という制限を設けさせていただいておりますが、それ以上に「他人からは推測しにくい」パスワードにすることが大切です。

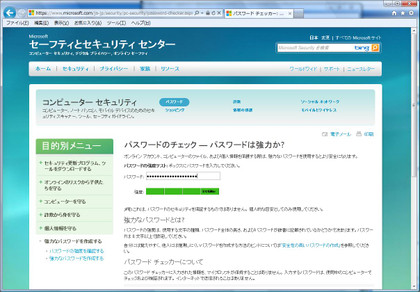

参考までに、パスワードの強度を確認できるツール「パスワードチェッカー」をご紹介いたします。

https://www.microsoft.com/ja-jp/security/pc-security/password-checker.aspx

私もパスワードを考える際には良く利用していますが、結構便利です。マイクロソフト社から無料で公開されておりますので、皆さんもパスワードを考える際の参考にしてみてください。

アカウントの管理に十分注意していただく必要はございますが、「“護”スマホで・つながるサービス」は、それ以上の便利さがあるサービスですので、是非一度お試しください。