Windows7への入替と新ツールについて

こんにちは。マーケティング営業部の緒方です。

このところ、WindowsXPのサポート終了が近づいてきた影響で、パソコン入替の作業が徐々に増えてきています。XPでも十分使いやすかったのに、使い勝手が変わるのは嫌だとか、新しいことを覚えるのはちょっと・・・と思われる方も中にはいるのではないでしょうか? でも、せっかくの機会ですから、少し便利な機能を利用してみるのはいかがでしょう?

従来、XPでは、パソコン上の絵や写真を切り取って文書に貼り付ける場合、一旦プリントスクリーンキーで画面全体をコピーして、ペイントなどのソフトに貼り付け、ソフト上で加工し、WORDなどの文書に貼り付けて利用していた方が多いと思います。

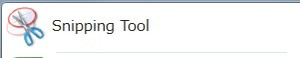

Windows7には、Snipping Toolというツールが装備されているのはご存知でしょうか?(VISTAにも装備されているとのことです。)このツールを利用すれば、画面の一部を切り取って貼り付ける作業が格段に早くなると思います!

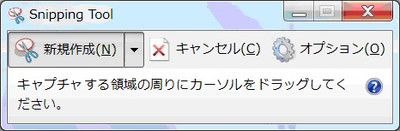

スタートボタンを押した時に、プログラムの一覧の中で下記のはさみと○のアイコン、見たことがあるのではないでしょうか? なければ、すべてのプログラムのアクセサリの中にありますので確認してみてください。

クリックすると、Snispping Toolが起動し、パソコンの画面全体が白っぽくもやがかかったみたいになすます。

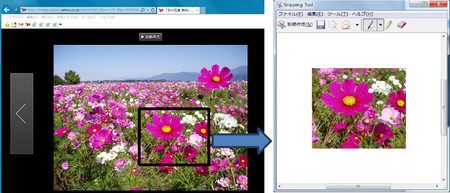

【インターネットの画面の一部を切り取りたい場合】

(初期値は四角形で範囲指定するようになっています。)

+マークが出るので、範囲を指定すると、指定した範囲が、Snipping Toolに貼り付けられます。

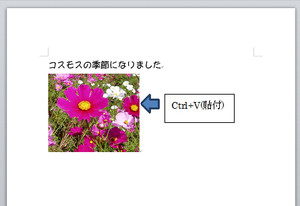

【WORD文書で利用する場合】

WORD文書を開き、「貼り付け」するだけで、切り取った図が挿入されます。

他にも、自由な形に切り取って、そのまま加工して貼り付けることもできますよ!(ハート形?に切り取って、ピンクのペンで加工してみました)

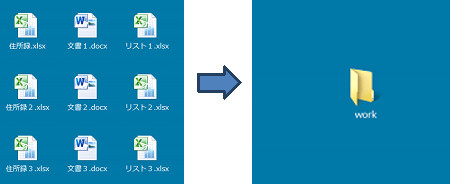

最後に、入替を機に、デスクトップ上のアイコンもちょっと整理することをお勧めします。できれば、旧デスクトップのアイコンはそのまま新しいデスクトップに移すより、別フォルダに移して、本物の机上同様、デスクトップ上は片付けてしまいましょう。

既にデスクトップがちらかってる方は、デスクトップ上に1つフォルダを作成し、(私はWORKというフォルダを1つ作ってます。)とりあえず保存したいファイルはそこに移してデスクトップの整理してはいかがでしょう? スッキリしますよ!