タックス・ヘイブン

こんにちは。システムサポート部の門岡です。今回は「タックス・ヘイブン」について述べてみたいと思います。

4月から消費税率が3%アップしました。3月までであれば、昼食代が500円を超えなかったのに、4月からは同じような物を購入しても500円を少し超えたりします。何気ない昼食時の一コマに、消費税率がアップしたことを実感させられます。たしかに、増え続ける社会保障費を賄うためには、増税は仕方ないと思うこともあります。しかし、中低所得者からすると疑問に思うことがあります。なぜでしょう?

ご承知の通り、日本の所得税制は累進課税を採用しているので、所得税負担率は、所得が増えるにしたがって右肩上がりになるはずです。しかし、現実には所得が1億円の場合の28.3%をピークに、それ以上は下がっているのです(所得100億円で13.5%)。大きな声では言えませんが、実際、高額所得者や大企業の中には、後述する「租税回避」や「脱税」をするケースがあります。また、そうした「租税回避」や「脱税」を助けるカラクリが存在しています。そのカラクリが「タックス・ヘイブン」です。

「タックス・ヘイブン」とは、一般に「税金がない国や地域」あるいは「税金がほとんどない国や地域」を指します。志賀櫻著「タックス・ヘイブン」(岩波新書)によると、ケイマン諸島、バハマ、バミューダ、ブリティッシュ・バージン・アイランドなどカリブ海にある島のグループが典型例ですが、スイス、リヒテンシュタイン、オーストリアなどのヨーロッパの小国も有名です。そして、タックス・ヘイブンには、次の3つの特徴があると言われています。①まともな税制がない、②固い秘密保持法制がある、③金融規制やその他の法規制が欠如している。

大企業や高額所得者の中には、何らかのスキームを使って、所得を日本から海外のタックス・ヘイブンに逃がし、その分の税金を納めずに済ませていたりするのです。架空の仕入れを計上する等して違法に税金を納めなければ「脱税」になり、刑事罰や重加算税を課せられます。一方、頭を使って「節税」(非難される性質のない税金を減らす努力)対策を講じるのであれば何ら問題はありません。

ところが、いわゆる「租税回避」(「脱税」と「節税」の中間に位置する行為で課税処分を受けるべきであるか否かが直ちには明らかでない行為)になるとお手上げ状態です。ある事件では、日本の高額所得者がスイス(タックス・ヘイブン)に転居してスイスの居住者となり、日本法上は非居住者となりました。国籍上は日本人でも日本国の非居住者であれば、法律上は所得税の納税義務がありません。この事件では、日本とスイスの条約の規定に基づき両国の課税当局の協議により、その高額所得者は日本国の居住者であるということで決着がつき、納税義務を課せられました。

また、別の事件では、納税者が敗訴し課税当局が勝訴しましたが、企業が持つ何らかの含み利益が、第三者割当増資というスキームを使うことによって、海外に移転されて、日本の課税当局の課税権限が形式的に及ばなくなりました。もちろん、高額所得者や大企業のすべてが脱税や租税回避をはたらいているわけではありません。しかし、「節税」「租税回避」「脱税」の境界は極めてあいまいであるため、タックス・ヘイブンに所得や利益を逃がして、本来なら国に納めるべき税金を払わないで済ませている高額所得者や大企業は多数存在しているようです。

そのツケを負わされているのが、中所得者・低所得者の多くの市民です。最近、法人税の実効税率を欧米並みに引き下げる議論がなされていますが、くれぐれも租税の公平な分担を忘れないで欲しいものです。そのためにも全世界規模でのタックス・ヘイブン対策が必要です。なお、志賀櫻氏によれば、タックス・ヘイブンの真の問題は低税率の問題に止まらず、その秘密性、情報の非開示にあるようです。

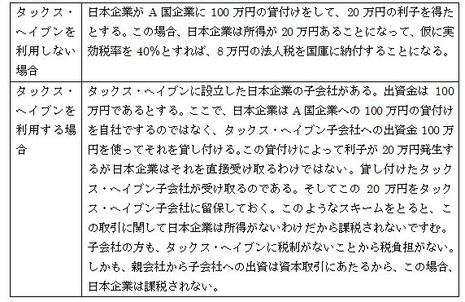

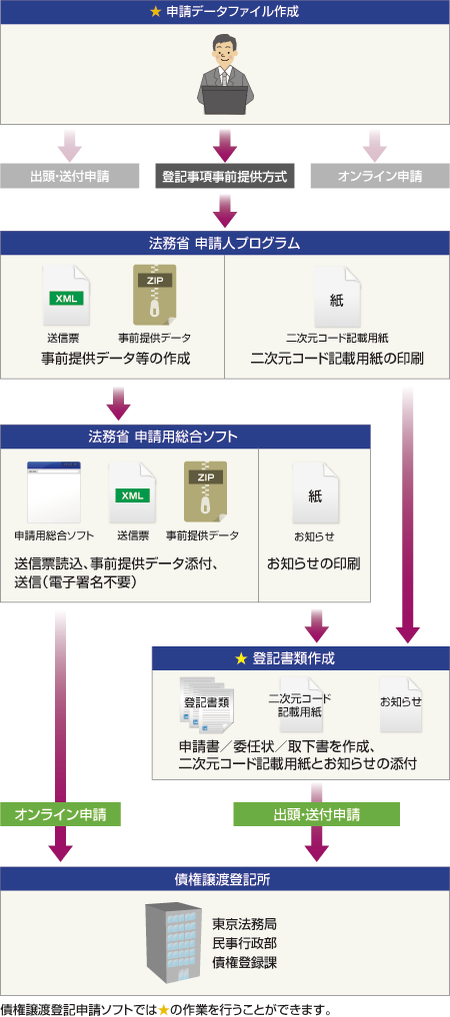

※タックス・ヘイブンを利用する租税負担ゼロのカラクリ

(志賀櫻著「タックス・ヘイブン」(岩波新書)P101から引用)