SHA-256新暗号電子証明書対応

こんにちは。総務部の楠本です。

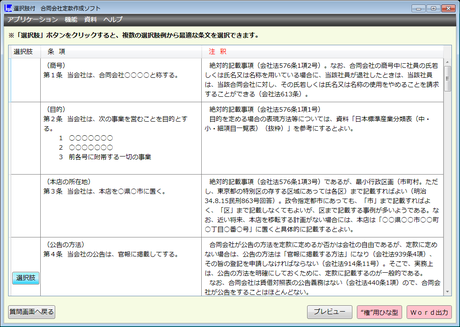

今日は、先日9月17日から実施されております“権”、“表”および電子認証キットの新暗号電子証明書対応バージョンアップについてご紹介させていただきます。

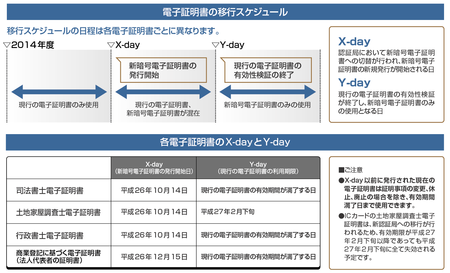

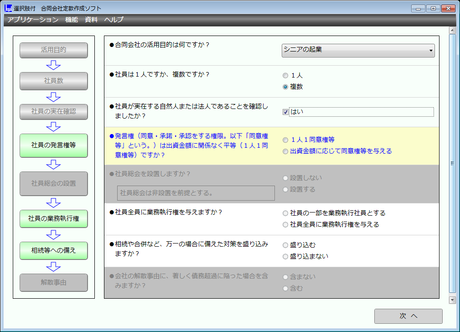

平成26年9月以降、法務省や総務省をはじめとした政府機関の情報システムで使用されている暗号アルゴリズムが現行のSHA-1からより暗号強度の高いSHA-256へ移行されます。これにともない、司法書士様、土地家屋調査士様、行政書士様等の資格者電子証明書及び法人代表者の電子証明書は平成26年10月以降、SHA-256を使った新暗号電子証明書へ段階的に移行されることが予定されています(土地家屋調査士電子証明書に関しては新認証局への移行が行われ、ICカードからファイル形式の電子証明書への変更が予定されています)。

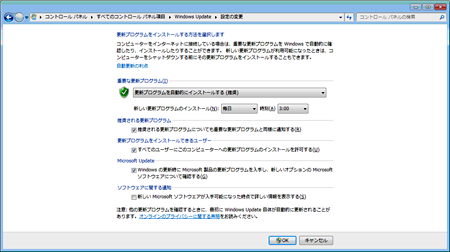

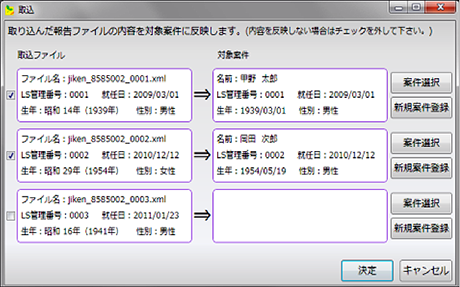

新暗号電子証明書を利用した電子署名や検証等の各種作業を行う場合は、新暗号電子証明書に対応したソフトウェア(弊社製品ですと“権”、“表”、電子認証キット)が必要になりますので、まだ環境を用意されていない方はこの機会に是非ご検討を、既にお使いの方はこの機会に早めのバージョンアップをされることをお勧めいたします。

既にお使いいただいている方のバージョンアップに関しましては、ご案内をお送りいたしております。電子認証キットの場合は、大変お得なオンライン決済(クレジットカード決済)がご利用いただけますのでお勧めです。

●電子認証キットお申込ページ↓

http://www.legal.co.jp/products/denshi/denshi_12.html

●電子証明書と電子認証キットバージョンアップに関するQ&A↓

http://www.legal.co.jp/products/denshi/denshi_v4.pdf

また、長らくご好評をいただきましたSkyPDF「はじめまして!」キャンペーンが今月9月30日19時をもって終了いたします。10月からは通常価格でのご提供となりますので、この機会にこちらの製品もぜひお買い忘れのないようご検討いただければ幸いです。

●SkyPDFキャンペーンお申込ページ↓

http://www.legal.co.jp/products/skypdf/skypdf_2012cam.html

![]()