マッサンは登記所で結婚した?

こんにちは、システムサポート部の友近です。

NHK朝の連ドラの「マッサン」が話題になっています。モデルになったのは日本のウィスキーの父と言われる竹鶴政孝氏とリタ夫人、ニッカウヰスキーの創業者です。

竹鶴氏がウィスキー作りを学びにスコットランドに留学中知り合ったのがリタ夫人なのですが、親にも親戚にも反対され教会で結婚できず、結婚登記所での結婚式になったとニッカのホームページにも書かれています。

えっ? 結婚って登記所でするの?

イギリスでの結婚には大きく分けて3つ。国教会での結婚か登記所での結婚か、それ以外の場所で結婚(ホテル、城など、予め許可を受けている施設で結婚)。ただそれ以外の場所での結婚というのは最近できるようになったもので、100年前なら教会か登記所でということになります。

登記所での結婚というと市役所の窓口に婚姻届を出すだけみたいなのを思い浮かべますが、登記官が正装して登場。誓いの言葉まで問いかけるそうですからこれはもう完全な結婚式です。教会での結婚の場合は結婚することを決めた後、掲示板に40日間掲示し異議申し立てが無いことを確認します。40日間というのはノアの洪水がこれだけ続いたことに因むそうで、これに準じて登記所での結婚でも21日間異議申し立てが無いかどうか待たなくてはいけないようです。

異議とは、この結婚が重婚に当たるかとか、近親婚に当たるとかを申し立てることで、戸籍制度が無いのでこんな面倒なことになるわけです。日本ならば謄本を取り寄せれば終わりですから。どうして戸籍制度が無いのか不思議ですが、世界的に見ると日本の方が例外です。中世ヨーロッパでは識字率が低く騎士階級でも無筆者は珍しくないので、騎士叙任式の最後には「今日のこの日の誓いを忘れないように」新たに騎士になった男を殴りつけました。映画「キングダム・オブ・ヘブン」のクライマックスでそれが実に効果的に使われています。結婚式も同じで、結婚の事実を忘れないように親戚同士で殴り合ったそうです。支配層ですら読み書きが怪しいような社会だと戸籍制度を運用すること自体が難しいのでしょう。そういう記録がしっかりしているのは教会だけだったので(聖職者は聖書を読むために読み書きができる)、出生(洗礼)も教育も結婚も埋葬も教会が一手に引き受けていたわけです。

今日でも国教会での結婚式が単なる儀式ではなく法的な効力を持つのは、そういう伝統の上にあるというわけで、イギリスにおける宗教と国家というのは私たちが考えるほど明確に分かれているわけではないということでしょう。

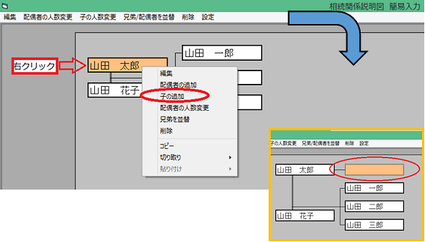

もしもこの登記所での結婚というのが直輸入されていたらと思うとちょっと面白いですね。その際には司法書士の先生方は関連書類を準備したうえで、紋付き袴を着て立会人として出席されるのでしょうか。そして式の後には新郎新婦と殴り合いを…

さて帰国した夫婦は「日本人に本格ウィスキーを飲んでもらう」ために奮闘するわけですが、その顛末はNHKに譲ります。今や日本のウィスキーは本場のスコットランドでも高く評価されいわば恩返しをしている状態です。竹鶴氏が帰国してから100年。一つの文化を受容し消化し新たな提案ができるようになるのに100年かかったということです。まあそんなものなのでしょう。それっぽいものは誰にでもすぐにでもコピーできますが、本物はそうはいかない。竹鶴氏はその本物を追い求めたわけですから。

弊社が法律とコンピュータを標榜し産声を上げてもう30年近く経ちました。いやいやまだ30年。コンピュータと法律という全く異なる文化を融合させ、これぞと言う製品を作り出すにはまだまだ時間がかかるようです。