続・スマートホーム化への挑戦

皆様こんにちは。マーケティング営業部の早瀬です。

以前に自宅のスマートホーム化に挑戦したお話をさせていただきましたが、当時玄関ドアへ取り付けていたスマートロックを最新機種へ変更しましたのでお話させていただきます。

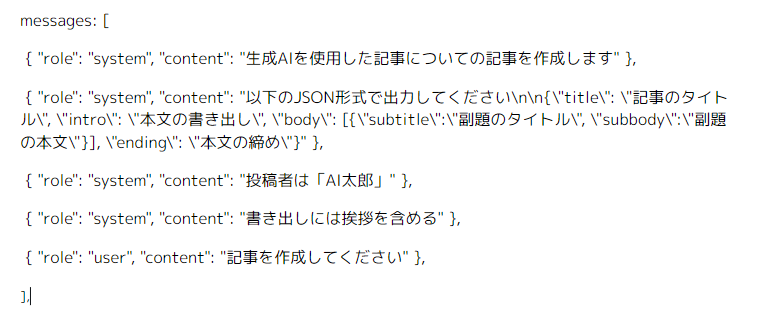

スマートロックについて少し説明させていただきますと、スマホの専用アプリを使って玄関鍵状態の確認や開閉操作、動作ログの確認ができる機械となります。自宅玄関近くで鍵をカバンから出すことなく手元のスマホで玄関鍵の開閉ができるのが便利な点ですが、Wi-fi接続オプションを追加することで外出先でも鍵の状態確認や開閉操作が可能になります。外出後に閉め忘れが気になった際、子供の帰宅に間に合わない時など、出先で鍵状態の確認や鍵操作ができて重宝しておりました。因みにドアホンの映像もスマホで確認ができるため子供の帰宅時はドアホンで確認ができます。

子供も成長してそろそろ家の鍵を持たせる年齢になってきたのですが、合いカギを持たせてもすぐに無くしてしまう可能性が高く、鍵の代わりにスマホを持たせるのはもっとダメということで、どうしようかと思案してたところ、利用中のスマートロックの最新版が指紋認証に対応したとのニュースを見ました。

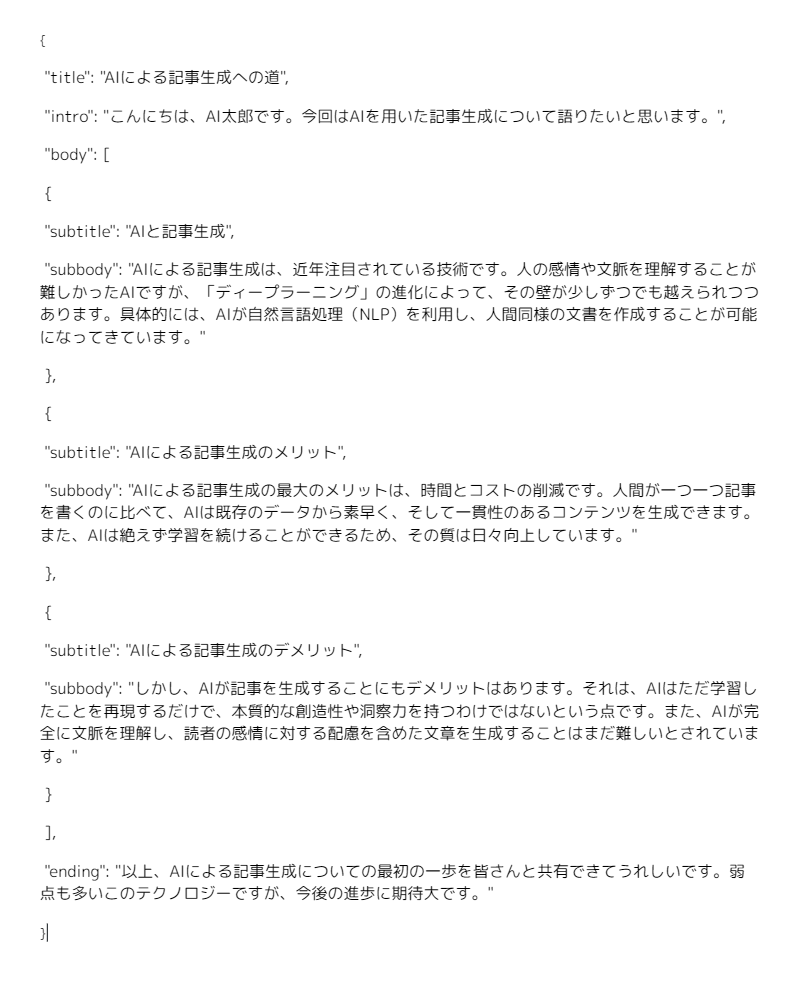

詳しく見ると、指紋認証だけでなくICカード(SuicaカードやモバイルSuicaなど)認証にも対応しただけでなく、スマホ操作による反応速度も劇的に向上してるとのことでした。実は現在の機種はスマホを開いてから開閉操作が可能になるまでの操作してから鍵が反応するまでに少々時間がかかるのが少々不満点でしたので、今回最新機種に乗り換えることを決意しました。

実は値段も初回購入時から半額以下になっており、Wi-fiや指紋認証のオプション機器を追加購入しても当時より安くなっている点も妻を説得するには良い材料でした。

実際に新機種へ入れ替えてみたところ、まずスマホ操作の反応が思っていた以上に向上しており無意味に待つ時間なくサクサク動作することに感動しました。

そして主目的の指紋認証は、同じ指を30回ぐらい登録しないと1発で開けられないものの、子供の指でも問題なく反応してくれるため狙い通り子供に合いカギ鍵を持たせる必要はありませんでした。因みに妻は指紋認証よりモバイルSuicaの方が確実に開閉できるのでお気に入りとの事です。

機械である以上は不調や故障による締出しリスクがありますが、最新機種になってかなり安定感が増しており、スマホがなくても指一本で安心して玄関の開閉ができるようになって個人的にはとても満足しております。