チャレンジの季節

こんにちは。マーケティング営業部福岡営業所の緒方です。

心地よい季節になりました。何か新しいことを始めるにあたって、暑さ寒さというハンディ(あるいは言い訳?)がない今の時期は1年の中で絶好な時期ではないでしょうか?

さて、今回は、私の初チャレンジについてお話します。

私は、長年趣味でテニスをやっていますが、今回初めてプライベートレッスンというものを受けてみました。指導していただいたのは、フォローして毎日見ているYouTuber兼フリーのテニスコーチでたまたま福岡在住の方です。きっかけは動画の「80代でもできる楽で楽しいテニス」というサムネイルでした(さすがに私は80代ではないですが・・・)。実際に80代の方のビフォーアフターの動画も上がっていて、80代でも変われるのなら自分も変われるかも?と思ったのがきっかけです。

私は現在毎週スクールに通っているのですが、最近ではフォームの動画チェックができるようスクールの設備も充実しています。たまに自分の姿を動画で見るにつけ、なんでこんなに格好悪いんだろう?と感じてしまうのです。それに加え、いろんな所に力が入り過ぎて、膝肘痛も当たり前となる始末でした。その状況を打破したいと思っていたところでしたので、本当にいいタイミングでのレッスン体験でした。

プライベートレッスンの内容としては、コーチのメソッドに沿ったフォアハンドストローク(コートに1回バウンドしたボールを利き手で返球する基本のショット)の基礎で、反復レッスンが中心でした。4時間マンツーマンでみっちり指導してもらったのですが、本当に自分のいろんな癖が強く、体感と実際の映像が全く違い、こんなつもりじゃないのにどうしてここで体が回る?沈み込む?などなど、無意識レベルの間違った動きばかり。そんな中、コーチには辛抱強くアドバイスをいただき、意識を変えるためにどうしたらいいか、一緒に動画を見ながら、私の感覚も確認しつつ、話し合いをしながら、効果のある方法をチョイスしていただき、本当に貴重なレッスンでした。

直後の通常スクールでのレッスンでは、まだ効果は出ていません。むしろ、考えすぎてショット自体は逆に不安定にはなっています。ただ、ここで諦めては、結局前に進めないのです。YouTuberコーチのメソッドを取り入れているにも関わらず、通常のスクールのコーチも理解していただき協力してくれ、本当に恵まれています。ただ、自主トレがかなり必要なので、それについては何とか自分で時間と場所を捻出するしかありません。

今はまだアドバイスを思い出しながら実践しているところなので、はやく皆さんにもいい報告ができると嬉しいです。

私のテニスと同じように、ここで弊社司法書士様向け業務ソフト“権”を導入して、習得していただく時のことを考えてみました。導入して、なるべく早く効率アップをはかる手助けのため、様々なことをご指導させていただくのですが、やはり、覚えるのは少し面倒だなと感じる所もあるでしょう。

ただ初めから使いこなせなくても大丈夫です。

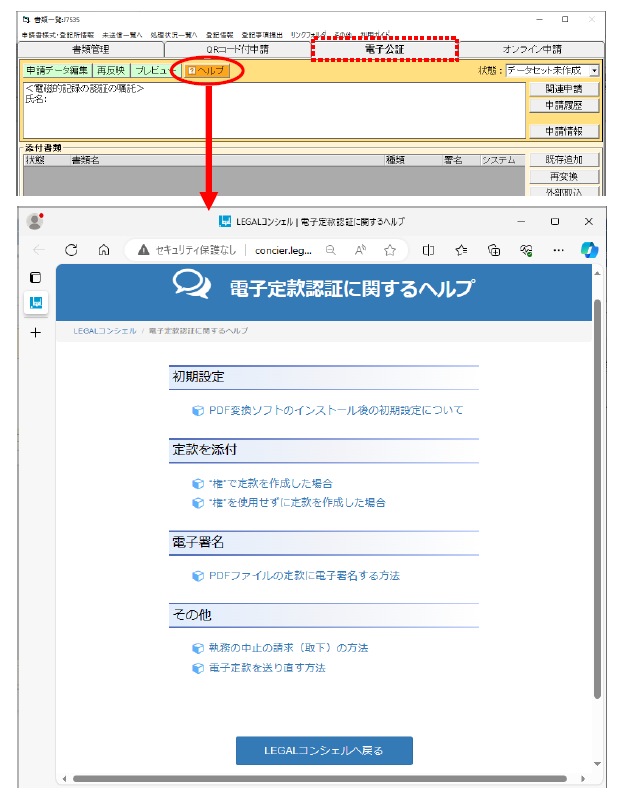

まずは必要な所に慣れていただき、そして、たくさんある機能を楽しんでみてください!何かあればご指導のときでも、電話でも、Lコンシェルでもいいので、質問してみてください。“権”でこんなこと出来るかな?と想像しながら新しいことに是非チャレンジしてみてください!

オリジナルを作る→カスタマイズする→効率よくカスタマイズする etc

出来る限りサポートさせていただきます。

また、新サービスRSS-SR、eKYCなどお問い合わせも増えてきています。常に新しいやり方に目を向けながら、是非暑くなる前に、チャレンジしてみてください!