成年後見制度利用促進について

こんにちは。イノベーション開発部の八重樫です。

現在、成年後見制度の利用を促進するため、内閣府に設置された「成年後見制度利用促進会議」(以下「利用促進会議」)において、「成年後見制度利用促進基本計画」案(以下「基計画本案」)の作成が行われています。

http://www.cao.go.jp/seinenkouken/index.html

利用促進会議は基本計画案を作成する際、「成年後見制度利用促進委員会」(以下「利用促進委員会」)の意見を聴く、ということになっていて、現在、利用促進会議では、「利用促進策」と「不正防止策」をテーマにした2つのWG(ワーキンググループ)が設置され審議されています。

「利用促進策」WGのほうは、保佐・補助、任意後見の利用が進まないことや関係機関の連携が進まない要因の検討や、それらの要因を踏まえて、保佐・補助、任意後見の利用促進や市民後見人の育成・確保、関係機関の連携確保などを検討することを目的に設置されました。

議事をみると、広範囲にわたって議論されていることがうかがえます。利用促進のために検討すべき課題はたくさんありそうですね。

「不正防止策」WGのほうは、どのような不正がなぜ生じているのかを検討したり、それを踏まえて、不正防止対策や関係機関の体制強化などを検討するため設置されました。

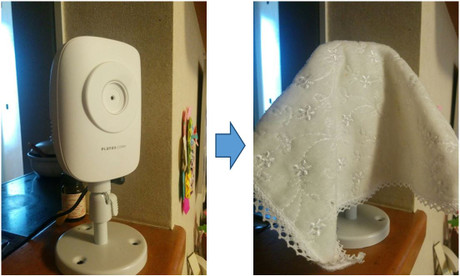

東京家裁後見センターの執務状況の写真付きの資料等が公開されており、年々増加する監督事件への家裁の対応状況はかなり大変そうですが、ぜひ、今後事件数が増えても、不正を見逃さない体制を構築してほしいと思います。

基本計画案は平成29年3月を目途に作成されるそうです。3月まであと数か月ですが、将来、日本の成年後見制度が世界に誇れるものになるような基本計画案をつくっていただきたいと期待しています。