バーチャルリアリティ

開発部の大島です。

今回は(も?)仕事とはあまり関係ないお話しをさせていただきます。

「○○元年」とは毎年のようになんらかでてきますが、皆さんは何を連想されるでしょうか? 今年も色々あるようですが、そのうちの1つは「VR」だそうです。VRとは何かというと「バーチャルリアリティー」(Virtual Reality)のことで、日本語訳だと「仮想現実」となります。

バーチャルリアリティーという言葉自体、数年おきにブームになるので聞いたことはあるでしょうからまたかと思われるでしょう。ただ、今年は今までとは少し違って機械的な進化もしていますが、それ以上に裏の技術利用がなかなか進化しているようです。

まずは基本的なことですが、形は「HMD(ヘッドマウントディスプレー)」と呼ばれる頭からかぶるものが一般的です。これはバイクのヘルメットをイメージしてもらえばいいでしょうか。ヘルメットのバイザー部分に映像を投射したり、スマホを差し込んで近い距離で立体的に物を見せたりすることによって、数メートル先に映画館のような臨場感のある映像や目の前に仮想的な風景や人が映し出すことが可能になるようです。

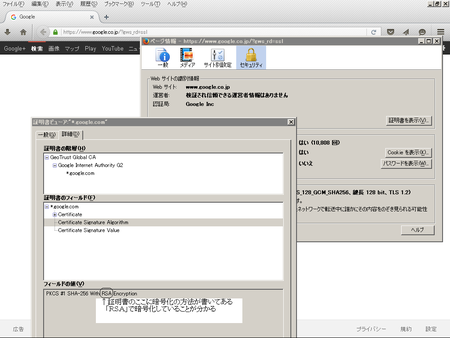

さて、今回のVRの特徴はパソコンやスマホによって外の世界とつながるという点です。外の世界というと、最近クラウドというインターネット技術はよく耳にしていると思います。弊社のつながるサービスやクラウドバックアップ、他社ではありますがGoogleのいろいろなサービスなどのように数年前とは比べ物にならない環境になってきていることは皆様も実感していることでしょう。

また、最近、人工知能が囲碁の世界チャンピオンに勝利したという話も耳にしたと思います。実はこれにもクラウドの技術が利用されています。つまり、1人で考える(パソコン1台)のではなく、複数の人(クラウド技術を利用した複数のパソコン)が同時に考えることによってプロに勝ってしまったということのようです。このような技術革新に裏付けされたパソコンやインターネットといった力を借りて、文字通り目の前の風景が一変することが可能になったのです。

ただ、あくまで「元年」ですから、さすがに目の前が大自然あふれる風景やファンタジー世界に突然変わるといったことはできないでしょう。ある程度臨場感ある風景が表示されるといった程度でしょうが、スマホの進化のように近い将来大きく変わるかもしれません。また、近い将来、匂いなどの他の五感を刺激する商品がでてくればまさしく「仮想現実」となるかもしれませんね。

さて、このVRですが、とりあえず映像業界やゲーム業界では盛り上がっているようですが、ほかの業界では関係ないのでしょうか?

実はある程度研究は始まっているようです。例えば、新築マンションの内装イメージを実際に作る前に見せることを検討したり、人が立ち入れない危険な場所での作業の支援などがあるようです。私たちの業界で考えてみると、近い将来はお客様のところに行かずに近未来映画のように目の前にいるかのように話をし、その場でパソコンからやりとりをし、そのまま手続きが完了する、なんてことや、風景映像から気に入った土地をそのまま購入そのまま登記、なんて未来は案外近いかもしれません。

最後に会社近くの風景をつけています。会社から散歩にちょうど良く桜の時期などは川面に映えてきれいないいところです。もし、VRが当たり前になったらぜひ弊社まで遊びに来てくださいね。