その機械は使えますか?

マーケティング営業部の古窪です。

WindowsXPの終息が近づき、パソコン入替の相談を受けることが多くなりました。パソコン入替に際して、「今使っているハード類で継続利用できるものは極力使いたい…」とのお話をよくいただきます。

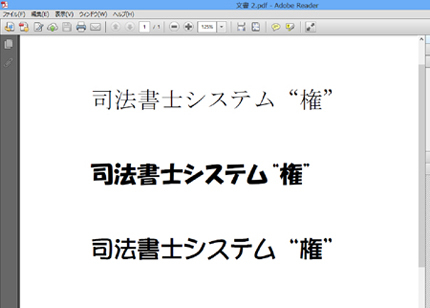

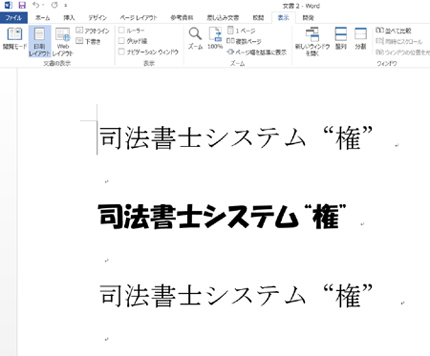

最近のパソコンの標準装備がXPの頃とは変わっているため、「XPにはあったのに、新しいパソコンには付いてない…」とか「XPと同じ方法で繋げない…」という場合があります。例えば、フロッピードライブは最近のパソコンには付いていません。“権”のユーザー様に一番関わってくるのが、プリンターの「パラレルポート」です。「パラレルポート」が、最近のパソコンには殆どありません。ドットプリンタとパソコンを繋いでいたポートです。

「パラレルポートがないとドットプリンタ使えないの?どうやって繋げばいいの?契約書印刷できないと困るんだけど・・・」とお思いの先生方、ご安心下さい。パソコン入替を検討中で、これからパソコンを購入する場合は、法人向けパソコンを選ぶことで、購入者側でパソコンのカスタマイズができ、「パラレルポート」を付加できる場合が多いです。また、既に購入したパソコンに「パラレルポート」がない場合は、「プリントサーバー」という機器を取りつけて、LANケーブルで結ぶ方法をご提案しています。

http://buffalo.jp/product/wired-lan/print-server/lpv4-tx1/

“権”を単体でお使いの先生方にはUSBパラレル変換ケーブルでの運用もご提案できます。

このように、既存機器の使用に関して事前に相談いただければ、使用の可否や、より安全な運用方法をご提案いたします。

買った後に「繋げない」とか「使えない」とわかるよりも、事前にわかっていれば接続に必要な機器を揃えたり、新しい機器の予算を組んだりできるので、安心ですよね。

パソコンではないのですが、私は年始に、ブルーレイレコーダーを買ったのですが、テレビが古くて、購入予定のブルーレイと接続できないことがわかって、購入直前に機種を選び直したという経験があります。店員さんに「どのくらい前に購入されたテレビですか?」と声をかけてもらってなければ、間違いなく繋げないブルーレイを買って悲惨な状況になってました。

パソコン入替をご検討の先生方、既存のハード類と新しく購入するハード類がつながるかどうか?今一度ご注意ください。ご不明な場合はご相談をお願いします。