冬のオフィスで気をつけたいこと

こんにちは。総務部の尾崎です。

今年は「平年より暖かいかな」と感じる日もあった一方で、急に強い寒気がやってきたりと、気温差の大きい冬になっていますね。季節の終わりが近づいてきた今も、冷たい空気と乾燥が続いていますが、皆さま体調はお変わりないでしょうか。

冬のあいだ、どうしても気になるのが「乾燥」と「静電気」です。私はもともと静電気が起きやすい体質なのですが、冬になるとその頻度がぐっと増えます。ドアノブに触れた瞬間に火花が散ったり、コピー用紙を揃えようとしただけで指先がビリッとしたりと、冬だな~と感じる場面が多くなります。

乾燥が進むと、コピー機のタッチパネルが反応しない日もありますし、スマホの指紋認証がうまくいかないこともあります。さらに静電気はPCや周辺機器にも影響を与えることがあり、冬場はちょっとした誤作動が起きやすくなるので気をつけたいところです。

そして冬は、紙で手を切ってしまうことも増える季節です。小さな傷でも意外と痛く、乾燥しているせいか治りも遅い気がします。司法書士の先生方のように日々大量の書類を扱う方は、この“冬の紙の鋭さ”を実感されているのではないでしょうか。

こうした冬特有の悩みに対して、いくつかの対策を試してみると業務が少し楽になりますので、私が調べた中から特に取り入れやすいものを5つご紹介します。

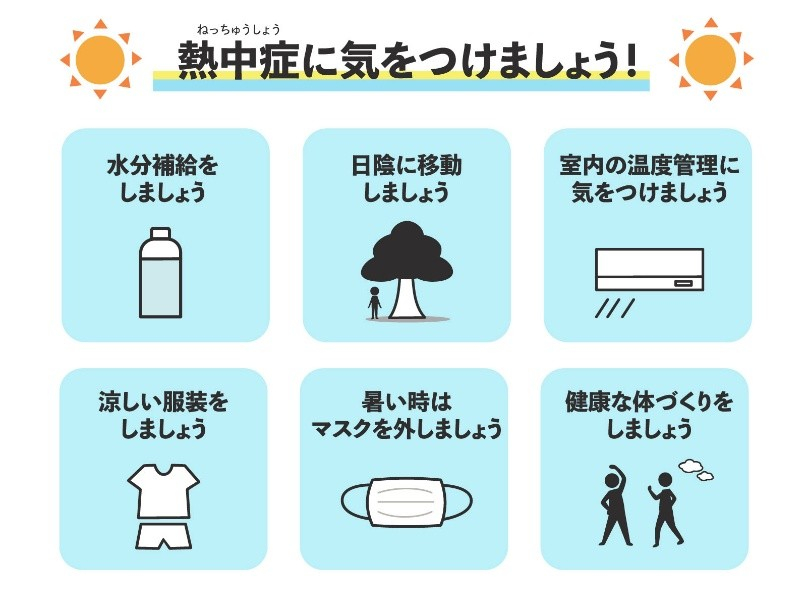

1.加湿器や卓上加湿器を活用する

室内の湿度を50〜60%に保つと空気が電気を通しやすくなり、静電気が溜まりにくくなります。大きな加湿器が置けない場所でも、デスク周りの湿度を少し上げるだけで効果があります。

2.ハンドクリームなどで手を保湿する

乾燥した手は静電気が発生しやすく、タッチパネルの反応も悪くなりますので、こまめな保湿が有効です。肌の水分量が低い人は静電気をためやすいと考えられますので、しっかりと保湿対策をしましょう。

3.紙を扱う前に手を温める

冷えた手は静電気が発生しやすいため、温めてから作業するとトラブルが減ります。

4.机やコピー機周りを軽く湿らせた布で拭く

ホコリが静電気を呼びやすいため、乾拭きより“軽く湿らせた布”がおすすめです。

5.金属に触れる前に事前に放電する

ドアノブや車に触れる前に、金属以外(コンクリートや木など)の壁や床に手全体で触れて放電しておくと、「バチッ」を避けやすくなります。

そして、紙で手を切ってしまったときの“私なりの工夫”も少し紹介します。私は、切った部分が乾燥して傷口が開かないように、ハンドクリームを薄く塗って保湿することがあります。手が乾燥してパックリ開いていくのを防ぐと、痛みが少し和らぐように感じます。ただし、あくまで個人的な方法なので、試す場合は自己判断でお願いします。

冬はどうしても乾燥や静電気、紙の扱いづらさなど小さな困りごとが増えますが、これも季節の風物詩のようなものかもしれません。春が近づけば空気も少しずつ和らいできますので、それまではPCなどの電子機器にも影響のある乾燥・静電気対策をしっかりしつつ、手もいたわりながら冬のオフィスを無理なく過ごしていきたいですね。