改正民訴法の全面施行~民事訴訟のデジタル変革が実務を変える

こんにちは、イノベーション開発部の門岡です。

令和8年5月21日に改正民事訴訟法が全面施行され、日本の民事訴訟手続きは大きな転換点を迎えます。これは単なる「ペーパーレス化」ではなく、裁判実務そのものの在り方を変える本格的なデジタル変革です。弁護士、司法書士等の士業の皆さまにとっては、制度理解と同時に、日常業務を支えるIT環境の見直しが不可欠となります。

改正法の中核をなすのが、いわゆる「3つのe」です。これらは既に段階的に施行されています。第一に、訴状や準備書面等をオンラインで提出する「e提出」(e-Filing)。弁護士などの士業者については電子申立てが義務化され、書面提出は例外的な扱いになります。第二に、訴訟記録を電子的に管理・閲覧できる「e事件管理」(e-Case Management)。事務所のPCから記録を確認し、必要に応じてダウンロードできる環境は、業務効率を大きく高めます。第三に、ウェブ会議を活用する「e法廷」(e-Court)。口頭弁論や証人尋問へのオンライン参加が進み、移動時間や場所の制約は大幅に緩和されます。

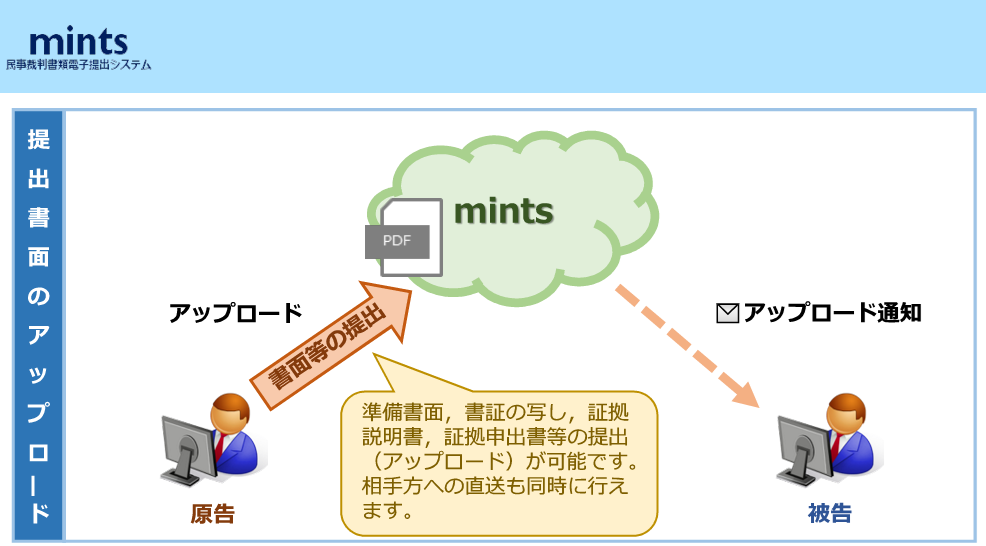

システム面では、当初予定されていた新システム「TreeeS」への全面移行は、本年5月の改正民訴法全面施行時には見送られ、現行の民事裁判書類電子提出システム「mints」を大幅改修する方針が採られました。令和7年秋以降には電子送達や記録閲覧機能、令和8年3月頃にはペイジーによる手数料の電子納付機能が順次実装される予定です。実務は段階的にデジタル前提へと移行していきます。

この変化に対応するため、実務家が今から準備すべき点は明確です。まず、ID登録や資格証明など初期手続を早めに済ませること。次に、紙・押印・郵送を前提とした業務フローを、PDF管理や電子送達中心のフローへ再構築することです。特に電子送達は、相手方の閲覧または通知後1週間で効力が生じるため、迅速な確認体制が重要になります。さらに、裁判実務を支えるITスキルや支援ツールの活用も欠かせません。

これからの裁判実務は、「紙からデジタルへ」「法廷からウェブへ」と確実に進みます。

リーガルでは、こうした制度変更を見据え、士業の皆さまが安心して実務に集中できるソフトウェア開発・業務支援に取り組んでいます。迫り来るデジタル時代の裁判実務に向け、今こそ着実な準備を始めていきましょう。

https://www.courts.go.jp/saiban/online/mints/index.html

裁判所ホームページ mintsの概要から画像引用