今時のSSD

こんにちは、イノベーション開発部の万場です。

先日、自宅で使用しているパソコンが古くなりましたので買い替えてみました。今回はその時に気になった点などの事についてお話させていただきます。パソコンの買い替えを検討されている方の参考になればと思います。

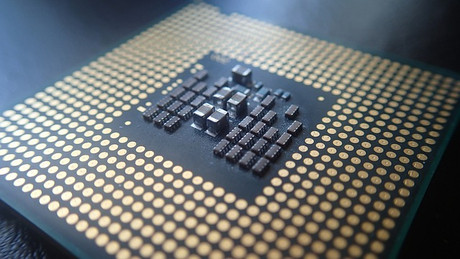

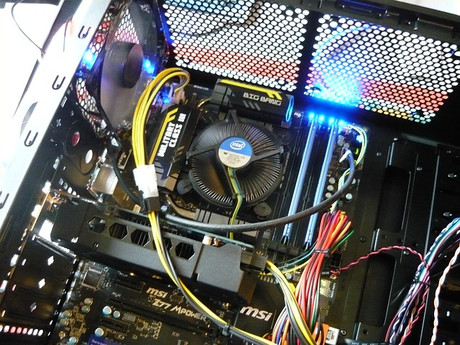

新しいパソコン用の部品を注文して組み立てていると見慣れない形のスロットが付いている事に気が付きました。説明書を読むと「M.2スロット」というものでSSDを接続するためのスロットらしく、当初は既存のSSDを使用するつもりでしたが新しいものが使えるとなると気になってしまい調べてみました。

すると、M.2の中にも種類があり内部的にSATA3(PCと記憶媒体を接続する通信方式の規格の一つ)を使用しているものとPCI Express(PC内のCPUと周辺機器をつなぐ信号路の規格の一つ)の高速なものがあり、NVMeと書かれているものがPCI Expressで速いという事でした。最近のSSDはSATA3の転送速度では本来の性能を発揮できない問題を解消するために普及してきている様です。

折角なのでNVMeのものを購入してOSをインストールしてみると、ハードディスクからSSDに変えた時の感動が再び味わえました。

実際の速度を測ってみると以前のSSDと比較して読み込み速度がほぼ規格通りの6倍なっていました。ディスクアクセスが多い作業をする際には効果が出てくるので、今後、業務用パソコンでも高速なSSDが主流になっていけばリーガル製品の動作も軽くなり、より多くの機能を搭載することができるのではと期待しております。このような環境の中、我々もパソコンの進化に負けないようにより良い製品を作っていきたいと思います。