載せ替えコストについて

こんにちは!開発部の橋村です。

立冬以来、当地愛媛はめっきり冷え込んできましたが、皆様お変わりありませんでしょうか。

私の方はといえば・・・寒さのせいというわけではないと思いますが、先日、10年来乗り続けていた車が壊れてしまいました。中古車に買い換えることにして、それまでの間代車をお借りしているのですが、悲しいことに、代車の方が私の車よりも遥かに高性能なのです。

加減速・ステアリング・燃費ともに向上していますし、ちょっとした細かいカーアクセサリ類も工夫の塊のようで思わず唸ってしまうこともしばしば。

当地の郊外部では車がないと移動がままならないのですが、これまで車を出すのがなんとなく億劫だったところ、むしろ車に乗るのが楽しみで、すっかりフットワークが軽くなったような気がします。

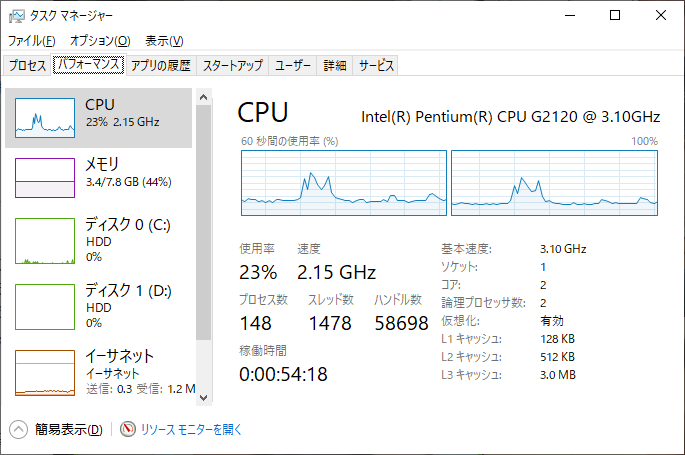

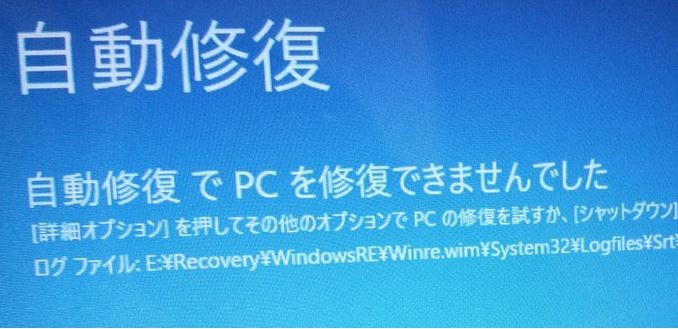

さて、ものが壊れるときは一斉に壊れると聞いたことがありますが、これまた10年来愛用していたPC用のキーボードも壊れてしまいました。なにせ仕事で使うものですから、近場の電気店で急遽代替えの製品を購入したのですが、キーとキーの間隔や配置が異なるために打ち間違いが頻発。著しく作業効率が下がってしまったので、結局中古の同型機材を購入し直す羽目になりました。

ここでふと不思議に思ったのですが、両方とも10年以上使い慣れた機材であるのに片やすんなりと載せ替えが進み、もう一方は載せ替えに失敗。この差はなんだろうと。

もちろん価格や規模の違いはありますが、ちょっと調べてみると、こういうのを「習慣の慣性」と呼ぶらしく、体に染みついた感覚を変更したり、未経験の機材を操作したりするのは、なかなか容易ではないようです。

結局、得られるメリットよりも、自分の感覚や習慣を変更するコスト(デメリット)の方が大きければ、だいたいの場合載せ替えは失敗する、ということでした。言われてみれば簡単なことですが、実際に体験してみると新鮮です。

ICTの世界ではコロナ禍以来、ビデオ会議が普及したり、リモート環境が整備されたりと状況がめまぐるしく変化してきている感があります。さまざまな新技術・新サービスが溢れている時期ではありますが、自分自身、新機能と互換性のバランス等を考えて製品選択をしていくのと同時に、ものを作る側の人間としても気をつけていきたいと思った次第です。

これから寒い日が続くことになろうかと思います。皆様くれぐれもご自愛くださいますよう。