超高速通信社会へ

おひさしぶりです。イノベーション開発部の野村です。

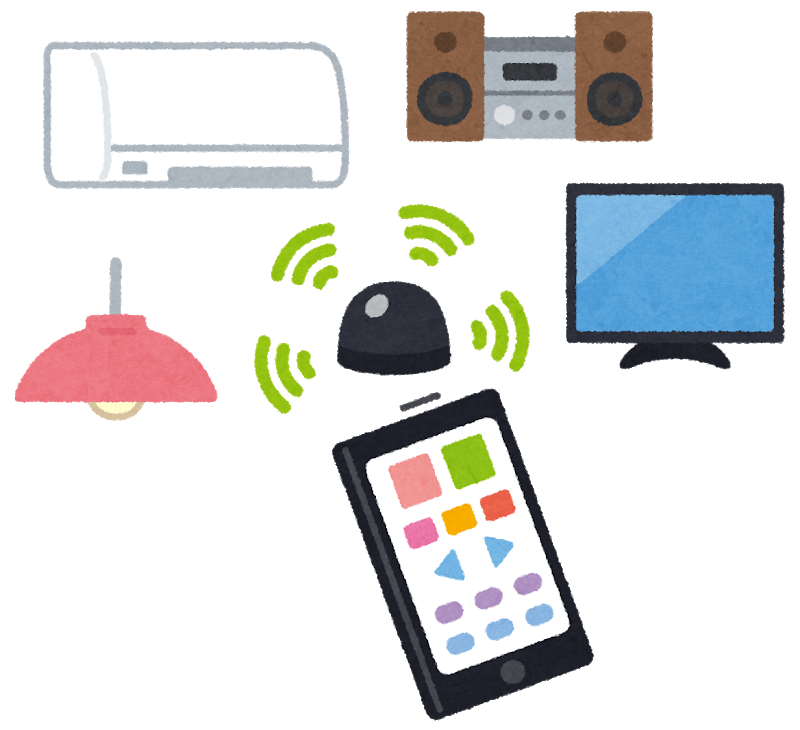

最近は暖かくなり春らしくなってきました。この春からいよいよ第5世代移動通信(5G)が本格的に始まります。また、昨年から話題のWi-Fi6に対応するルーターも登場しており、光回線も1Gを超える超高速サービスが続々と開始されるなど、通信の大容量化、高速化がとまりません。それぞれの理論上の最大速度は、5Gが20Gbps、Wi-Fi6が9.6Gbps、光回線は10Gbpsですので、どこにいても10Gbpsほどの通信環境が利用できることになります。実際にはこれほどの速度はでないと思いますが、それでも今までとは比べ物にならない超高速通信ができるようになることは間違いありません。今後は超高速通信ならではのサービスが色々と出てくると思います。夢が広がりますね。

話は変わりますが、昨年の夏に私が家に帰ると子供から「家でゲームをしていると通信が切れたり、すごく遅くなることがあるので何とかしてほしい」と言われてしまいました。考えてみれば、家のWi-Fiルーターは10年以上前に購入したものです。長く使えるように当時としては高スペックなものにしたのですが、あまりにも長く使いすぎたようです。

念のため各部屋の通信速度を確認してみたところ、子供が遊んでいる部屋では1Mbps~10Mbpsしか出てませんでした。ルーターを設置している部屋であれば100Mbps程度は出てますので、中継器を買うか、Wi-Fiルータを買い換えれば簡単に子供の希望を叶えることができそうです。ただ、当時はまだWi-Fi6に対応したルーターが出始めた時期で、価格も高く安定性にも不安がありましたので、購入は躊躇われました。そこで、子供が遊ぶ部屋にWi-Fiルーターを移動することにしました。現在ルーターをおいている部屋に光回線が来ていますので、そこから目的の部屋までLANケーブルを施設する必要がありますが、この方法であればLANケーブルを購入するだけで問題が解決できます。購入するLANケーブルもカテゴリ6にしておけば光回線が10Gbpsになってもそのまま使えますので、無駄にはなりません。

ということで、現在私の家ではLANケーブルだけ高速化しているというあまり意味のない状態になっています。少しずつ環境を整えて、なんとか超高速通信を利用した新しいサービスを家でも快適に使えるようにしていきたいと思います。