役員変更等に関する最近の改正について

こんにちは。法務部の西山です。

3月末決算の会社の多くは、5月6月が定時総会の時期ではないでしょうか。丁度、今、役員変更等の登記の準備中というところもあるかと思います。

ここ数か月の間の改正で、役員変更などにも影響する改正が施行されています。本年2月27日に商業登記規則等が改正され、役員就任時の本人確認証明書の添付についての変更や、役員の婚姻前の氏の記録の申出の新設などが行われました。先月5月1日には、改正会社法が施行されました。

新しく就任する役員がいる場合には、運転免許証のコピーや住民票の写しなどの本人確認証明書の添付が必要な場合があります。就任承諾書(議事録を援用する場合も含む)に住所の記載が必要になるなど、作成書類にも影響しますので、ご確認ください。なお、就任・重任する役員に、婚姻前の氏を併記したい場合は、変更登記と同時に記録の申出をすることができます。(役員欄の氏名の後ろにカッコ書きで記録されます。)

ちなみに、施行時に既に登記されていた役員については、施行後6か月間は、いつでも婚姻前の氏の記録の申出が可能とされています。施行日から6か月以内(8月26日まで)ですので、既存の役員の婚姻前の氏を併記したい場合には、期限までに申出を行ってください。

また、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある場合は、その旨の登記が必要となります。監査役を置いている中小企業の多くが該当するかと思われます。上記定めがある会社で、監査役の変更がある場合は、監査役の監査の範囲の登記もお忘れなく。(改正法施行後、最初に監査役が就任または退任するまでの間は、登記を要しないとされています。登録免許税は、役員変更の登記と同じですので、役員変更と併せて登記をする場合、追加の登録免許税は不要となります。今回取締役の変更のみで監査役の変更がない場合でも、併せて登記をしておくのが良いのではないでしょうか。)

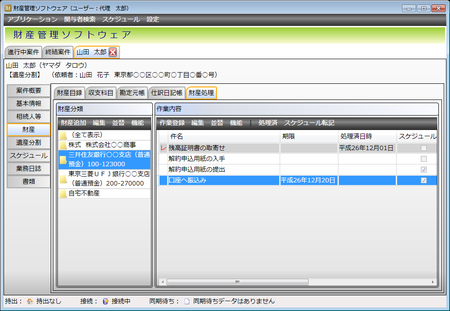

“権”では、これらの改正に対応した書類作成が可能となっております。是非ご利用ください。