AdobeFlashPlayerの更新は必要か

こんにちは。システムサポート部の柏村です。

今回は時々お客様からもお問い合わせいただく、「AdobeFlashPlayer」の更新についてお話したいと思います。パソコンを起動すると時々出てくるもので、「何だこれは?」と思う方もいらっしゃると思いますが、実は「AdobeFlashPlayer」の更新は、パソコンの環境にとっては結構重要なものです。

「でもこれが何なのか良くわからないし、仕事で使うパソコンの設定が変わっちゃったら困る!」という方もいらっしゃると思います。そこで、そもそも「AdobeFlashPlayer」とはなんなのか?必要なのか?更新しないとどうなるのか? というところのお話をしていきます。

「AdobeFlashPlayer」とは「Adobe Flash」(アドビシステムズという会社が開発している、動画やゲームなどを制作するソフトウェア)で作成したコンテンツを、インターネットエクスプローラなどで再生するためのソフトです。

Youtubeなど動画サイトの動画とかYahooなど多くの検索サイトで画面の右側や上部に出てきて勝手に動いている広告(広告だけじゃないですが)のようなアレの事です。

さて、これは必要なのか?、更新しちゃって良いのか?というところですが「更新はしたほうが良い」です。「仕事用のパソコンで動画なんて見ないし、インターネットもほとんどしない」という方でも更新はしたほうが良いと思われます。

その理由はセキュリティ的なもので、更新をしないと「たまたまインターネットで閲覧をした」「たまたまインターネットで動画を見た」などとという時にウイルス感染する可能性があります。

具体的には、この脆弱性を悪用された場合、アプリケーションプログラムが異常終了したり、攻撃者によってパソコンが制御されたりする可能性があります。なので、面倒ではありますが、極力更新をしたほうが良いです。

そのほか、「AdobeReader」や「AdobeAcrobat」も同様に、極力更新はしたほうが良いです。理由は同じようなことですが、Web上の書式雛形などのPDFファイルをダウンロードしたりした時に上記と同様の危険性があるからです。

もしAdobeFlashPlayerの「更新の画面を消してしまった」「更新をしていなかった」という方は、以下のような方法で更新が可能です。

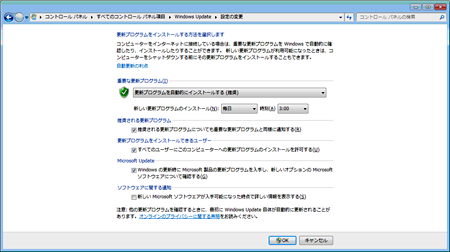

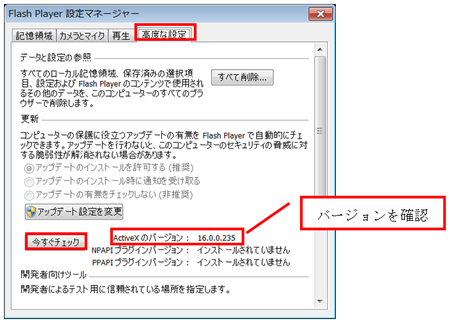

(1) コントロールパネルから「FlashPlayer」をクリックします。

(2)[高度な設定]をクリックし「ActiveXのバージョン」を確認します。

その後、[今すぐチェック]をクリックします。

(3) インターネットでAdobe社のページが開きます。

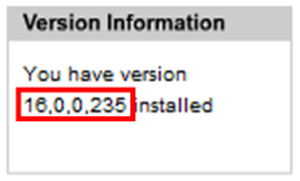

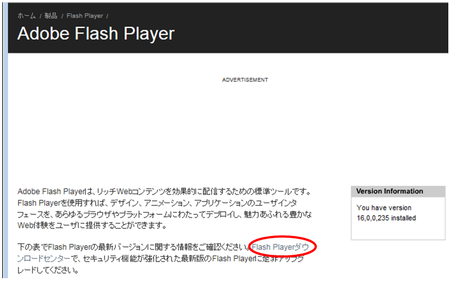

ページ内に以下のような記載がありますので、(2)で確認した「ActiveXのバージョン」と比較します。比較してバージョンが同じであれば、現段階では更新の必要はありません。

(4) 比較したバージョンが古いようであれば、画面内の「FlashPlayerダウンロードセンター」をクリックすると更新版のダウンロード画面が出てきます。

(5)「今すぐインストール」をクリックして、画面の指示に従っていけば完了します。

「オプションのプログラム」のところについては不要なものはチェックを外して下さい。

常に最新の状態に保っていればセキュリティー的にも安全なのでぜひ更新してください。