法人名のフリガナ

こんにちは、イノベーション開発部の西山です。

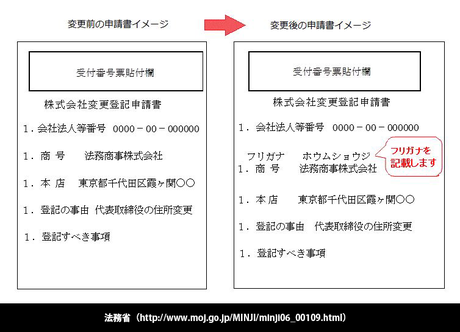

みなさまご存じと思いますが、3月12日から、商業・法人登記の申請書に、法人名のフリガナを記載することとなるようです。記載したフリガナは、平成30年4月2日から、国税庁法人番号公表サイトで公表されるようになります。

法務省HP-商業・法人登記申請書に法人名のフリガナ欄を追加します(平成30年3月12日から)

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00109.html

漢字には様々な読み方がありますので、例えば「東」の読み方が「ひがし」か「あずま」か「とう」なのか、はたまた別の読み方か。もしかすると、中国語風の読み方ということもあるかもしれません。文字だけでは分かりませんね。

個人の名前でも、漢字の読み方が様々ありますが、会社の商号の場合、漢字・ひらがな・カタカナの他、ローマ字やアラビヤ数字、一部の符号も使えるようになっていますので、さらに文字からは判別できない様々な読み方もあるだろうと思われます。

社名なので、覚えてもらいやすいよう、漢字で難解な読み方をする会社はあまり無いかもしれませんが、例えば、ローマ字であっても、どう読ませるかは会社によって異なるかもしれません。「Michael」が「マイケル」か「ミカエル」か「ミヒャエル」か…欧米の人名が由来の社名などだとありそうです。他にも、例えば「.」(ピリオド)は読まないのか、「ドット」等と読むのか、「123」と書いて「イチニサン」なのか「ワンツースリー」という読み方をするのか。

フリガナが公表されると、これまで思っていた読み方と違う会社名だった、ということもあるかもしれませんね。

会社のフリガナは、登記簿の記載事項になるわけではないようですし、法律上の制限も無いかと思いますが、商号の文字とフリガナとの関連がどのくらい認められるものなのか、色々気になるところです。興味深く見ていきたいと思います。

なお、3月12日には、オンライン申請の様式変更も行われます。3月12日が月曜日になりますので、

週末10日あたりに“権”も自動バージョンアップにて今回の様式変更に対応致しますが、3月12日以降の申請用のデータを事前に作成する場合は、様式変更後にデータセットの作成をする必要がありますので、ご注意ください。(詳細は、“権”の新着情報でお知らせする予定です。)