年に一度チョコレートの日です

こんにちは。マーケティング営業部の西堀です。

今回ブログの記事を書くに当たりまして、時期的にあるイベントだけは避けようと思っていましたが、結局流れには逆らえず書くことを決心しました。…そう、バレンタインデーですね。

今回は個人的な感傷や思い出などはさて置き、現在もはや定期イベントとなりましたバレンタインデーの由来などを改めて調べてみようと思いました。

一般的に日本におけるバレンタインデーの風習としましては、女性が意中の人へ想いをチョコレートを贈ることで伝える日というようなニュアンスになるかと思います。

では本来のバレンタインデーとはどういった日だったのか、調べてみると意外にも歴史の中で人々の切実な願いや想いが伝わってきました。

そもそもバレンタインデーの「バレンタイン」ですが、これは人名です。各国の言語により発音は異なるようですが、「ヴァレンティーノ」とか「ウァレンティヌス」などのように呼ばれるようです。※ここでは日本風に「バレンタイン」さんとお呼びします。

この方は3世紀に当時のローマ帝国で司祭をしていましたが、戦時下にあった当時のローマ皇帝クラディウス2世は、戦意の低下につながるとして若者の結婚を禁じていました。そこでバレンタイン司祭はお互い愛し合いながら結婚ができない若者達を不憫に思い、密かに結婚をさせていたそうです。

しかしこれが皇帝の知るところとなり、今後そのような行為をしないよう命令を受けましたが、バレンタイン司祭は命に背き引き続き若者のために結婚式を行い続け、その結果最終的に彼は処刑をされてしまいます。この処刑の日が2月14日ということです。

その後バレンタイン司祭は聖人として認定され、元々ローマにあった男女を結びつける伝統的なお祭りと融合することで、キリスト教圏では花束やカードをお互いに送りあう行事として定着します。

この行事に加えてイギリスのチョコレート会社がギフト用チョコレートボックスを製造、販売したものが広まり、戦後の日本で菓子会社が「バレンタイン・チョコ」、「バレンタイン・セール」といった広告を打つことで徐々に広がっていきました。※どの会社が初めに行ったかは諸説あるようです。

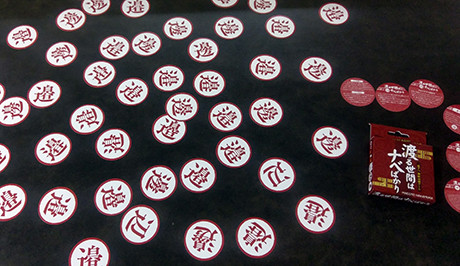

こんな事情で始まったバレンタインデーも、時代が変わり今ではお世話になった人へ配る「義理チョコ」や、最近では男性が自分用に購入するものなどもあるようですね。

日本では婚姻の自由がしっかりと憲法に明文化されているため、当時のローマのようなことはないと思いますが、これからも自由に好きな人に想いを伝え、一緒になることができる世の中が続けばいいと改めて思った次第です。