こんにちは。マーケティング営業部の緒方です。

今年は、例年になく寒い冬となっていますね。小雪の舞う道を歩きながら、もう少し長めのダウンコートを購入しておくべきだった・・・と後悔しきり。実は去年も今年ほどではなくても同じことを思ったんですね。今でも買おうと思えば買えるのですが、今の時期、ショップには既に春物商品が充実してます。来シーズンこそは、せめてバーゲンの時には購入するぞと思ったりしています。

ただ、「喉元過ぎれば熱さを忘れる」ということわざもありますし、今年も何とか乗り切れそうなので、おそらく来年になったら、また同じことを繰り返したりするのかなぁ?とぼんやり思っています。

さて、これからお話しすることも、「喉元を過ぎて」しまいそうなので、気をつけたい出来事です。

今大半の方がスマートフォンを利用しているかと思いますが、大体2年毎に契約変更したり、機種変更したり何かしらの選択が迫られることが多いのではないでしょうか?私の場合約1年前、スマホ本体はそのまま利用し続け、simのみ格安メーカーに変更しました。おかげで、毎月の利用料金は格段に安くなったのですが、3年以上経過した機種では、明らかにバッテリーの持ちが悪くなります。今の機種の機能で十分だし、バッテリーだけ交換したら、安上がり。

そう考えて、やや重い腰を上げつつ、ショップに訪問予約の電話を入れた後、言われたとおり手順を確認しながらPCへデータバックアップをとり(多分万が一の時のためにだろうと思い)、いざ店頭へ。

ショップに持ち込むと、多少待たされたものの丁寧に本体をチェックしてもらえました。どうやら独自の判断基準があるようで、今回はバッテリー交換ではなく、本体交換との診断でした。素人にはわからない程度の本体の膨張が認められた様子です。丸々新品交換で、しかもバッテリー交換と同一料金でよいとのこと。ラッキーとは思いつつも、今度は、データのバックアップが間違いなかったか不安がよぎりました。“権”のバックアップには慣れていても、スマホのバックアップは正直あまり行っておらず、結局一度出直して、再度バックアップが取れたことを確認し、後日交換に再びショップへ訪問。

さて、後日ショップにてあらためて新品交換作業。旧スマホを自分で操作して、初期化するのボタンを押すように指示され、完全にデータは消えてしまいました。もう、戻れません。

自宅に戻り、ドキドキしながら、PCから復元をしようとすると、・・・なんと「バックアップが壊れているか、復元先の~と互換性がないため復元できませんでした」とのメッセージ。

ここでいろんなことが頭をよぎりました。そういえばPCのソフトを起動し、同期させる時にエラーが出ることがあったけど、スルーしてた。もしかしてそのせいかも?

前回sim交換時にとったバックアップファイルでもいいのでチャレンジしてみようか?などと考えながら、ネットで検索してみることに。

すると、新品機種でもOSが最新でなかったりすることがあるので、まずはその確認をした方がいいとのアドバイスがあり、確認すると、確かに最新OSのインストールがされていない!

指示通り最新OSにアップデートすると、無事復元できました。

その後、WEB上で覚えさせていたID・パスワードや、アプリのダウンロード用のID・パスワード等いくつか手動で設定することで、無事完全復元できました。

パソコンの入替作業は慣れていても、スマートフォンのデータの入替はあまり慣れていないせいもあり、ハラハラしましたが、何とか復旧できた上に新品になり、ラッキーでした。

今回は、入替が事前にわかってバックアップから復元もできましたが、万が一の時に備えてバックアップは重要と改めて実感しました。また、ID・パスワードもサイトにより条件がいろいろ違うため、再度メモ(データ)の確認を行った次第です。

皆さまのPCやスマホ、やっぱりバックアップデータは大切です。

定期的なバックアップと同時に、IDやパスワード・・・これも覚えているつもりでも、ついつい忘れがちです。わかるところにきちんと整理しておくことをお勧めします。

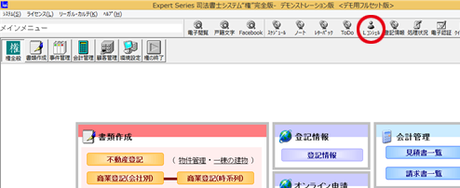

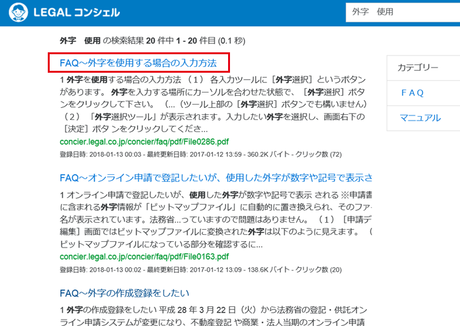

ちなみに、定期的に変更の必要な登記情報提供サービスのパスワードですが、“権”の登記情報画面で自動的に変更する機能があります。さらに管理者パスワードを1つだけ設定しておくと、現在設定されているパスワードがいつでも確認できますので、便利ですよ。

いろいろパスワードが多くて覚えられない!という方は、“権”の電子金庫のパスワード(オンライン申請の署名時に利用するパスワード)を管理者パスワードとして設定してみてはいかがでしょうか?

また、しなければいけないことは、“権”のV18.01から装備されたToDoとして登録しておくと、起動時にポップアップで表示されますので、忘れずにすみます。

是非ご利用ください。