こんにちは。総務部の吉村です。

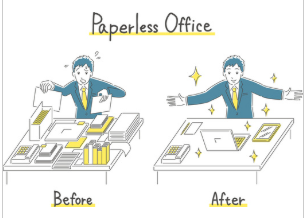

紅葉が一段と深まり、近所の木々の葉も鮮やかな色に染まる頃となりました。朝晩は冷え込む日が増え、いよいよ冬の足音が聞こえてきた11月。急な冷え込みに、体調を崩されていませんか?さて、今年も残すところあとわずかとなりました。年末の大掃除が本格化する前に、まずは日頃から使う自分のデスク周りを整理し、気持ちよく新年を迎える準備を始めませんか?デスクがスッキリすれば、作業効率も気分もアップするはず(笑)。

私も実際に試してみた誰でも実践できる簡単な3つのステップをご紹介します。

【1. デジタル化で物理的な書類を減らす】

デスクを占領しがちなのが「紙」の書類です。書類の山は探す時間も無駄にし、集中力を削いでしまいます。思い切ってデジタル化を進め、物理的なスペースを確保しませんか?

〇スキャンしてデータ化を徹底

デスクの奥に眠っている「いつか使うかも…」な領収書やマニュアルはありませんか?紙で保管する義務がないものは、思い切ってスキャンしてデータ化してしまいましょう!クラウドやPC内のフォルダを使って「どこに何があるか」が一目でわかるように整理しておけば、必要な情報にサッとアクセスできてとっても便利です。さっそく実践したところ、デスクも気分もスッキリしました!

〇「新たな紙を増やさない」ルール化

デジタル化をしても、次々と紙は増えていくもの。新しい紙の書類が発生した際は、「一時保管用のトレイは一つだけ」といったルールを設けて、「トレイがいっぱいになったらすぐにデジタル化・廃棄!」というサイクルを習慣化できれば、もう紙の山に悩まされることはありません。まずは「週に一度、トレイを空にする日」を決めるなど、できることから軽やかに始めてみてはいかがでしょうか。実践中ですが、今のところ紙の書類は増えていません!

【2. デスクの「見える化」と「隠す化」を徹底】

整理整頓の基本は、「頻繁に使うものは取り出しやすく見える化」「ストックや私物は視界からシャットアウトして隠す化」することです。

〇「見える化」で効率アップ

毎日使う文具や、「今すぐ取り掛かるべき」書類は、どこに置いていますか?それらを最小限に絞って、すぐに手の届く場所に配置してみましょう。さらに、ファイルボックスなどを活用して書類を「立てて収納」すれば、一目で必要な書類を見つけられて、取り出しやすさもグッと向上するのではないでしょうか。まだまだ工夫は必要ですが、以前より書類が見つけられやすくなりました。

〇「隠す化」でノイズレスな空間に

予備の文具や、あまり人に見られたくない私的なもの、保管用の書類などはどうしていますか?思い切って引き出しや扉付きの収納に隠してしまいましょう!デスクの上がスッキリすると、視界に入る情報(ノイズ)が減って、驚くほど集中しやすい環境が作れるそうです。お気に入りの収納アイテムを選べば、素敵なオフィス空間になりますよね。奇麗なデスクは人から褒められます(笑)

【3. 捨てる・保管する・行動するの「3つに分ける」】

さて、いよいよ最終ステップです!デスクのモノを見て「どうしよう…」と迷ってしまうことはありませんか?モノ一つひとつに対する判断基準をハッキリさせることが、整理を成功させる最大のコツです!整理整頓術等でもお聞きになられた方もいらっしゃるかと思いますが、是非実践してみてください。

まず、デスクのモノを手に取ったら、次の3つの箱に迷わず分類していきましょう。

①捨てる:もう使わない不要なもの、期限切れの資料、古くなった文具などは、「ありがとう」と感謝して手放しましょう。

②保管する:これは必要!という資料や予備の備品ストックは、分類して専用の収納スペースへ。使う時が来るまで、静かに休ませてあげましょう。

③行動する:未処理の書類、返信待ちのメモなど、「アクションが必要なタスク」はありませんか?

そして、特に「③行動する」に分類されたものは、物理的なデスク上からすぐにタスク管理ツールやTo Doリストへ移動させてあげてください。デスクの上が、対応待ちの書類で埋まらないようにすることが大切です。「気になる未完了タスク」を視界からなくすことが、きっと集中力をグッと高める秘訣になります。これは本当にオススメです!やるべきことが見えやすくなり、仕事の効率も気分も個人的に上がった気がします。

年末に向け、大きな大掃除を始めるにはまだ早いかもしれませんが、この機会にまずは引き出し一つから整理を始めてみませんか?この小さな一歩が、きっと快適な年末、そして気持ちよく新しい年のスタートにつながります!スッキリさせて、最高の新年を迎えましょう!