こんにちは。マーケティング営業部の金沢です。

毎日暑い日が続いていますね。夕立やゲリラ豪雨、台風も多くなっていますが、雷や停電の対策はされていますでしょうか。雷や停電が起きるとPCや周辺機器の電源が落ちたり壊れたりして、最悪データが消えてしまうこともあります。弊社でも毎年夏になると、「停電後ソフトが起動しない」や「インターネットがつながらない」というお問い合わせが増加します。今回は事前にできる雷・停電の対策についてご紹介したいと思います。

雷・停電からパソコンや周辺機器をを守るには、雷サージ対策と停電対策の2つが必要になります。雷サージとは雷の影響で発生する過電圧や過電流のことです。電源線や電話線、通信線等を伝って侵入し、パソコンや周辺機器を故障させます。光ファイバーでつながったインターネットや電話では、外部からのサージ電流が光ケーブルを伝わってやって来ると言うことはありません。おかげで、電話やルータが雷によって故障するケースは、ADSL等の場合のみになって来ました。

また、停電が起きると突然PCの電源が落ちて入力中のデータが保存できなかったり、最悪の場合は今までに入力した全てのデータが消えることもあります。よって電源が急に落ちるのを防ぐために停電対策が必要となります。

●対策①:雷が近づいたら電源を抜く

原始的な方法ですが、一番お金のかからない方法です。ただし、外出中の場合は電源ケーブル等を抜くことができませんので【対策②】や【対策③】と併用することをお勧めいたします。

●対策②:雷サージ対応電源タップを導入する(雷サージ対策)

手軽にできる雷サージ対策は、雷ガード機能の付いた電源タップを使用することです。雷サージが発生したときに、パソコン等に過電圧が流れないように保護します。種類は、差し込み口が1、2個で数百円程度の安価なものから、差込口の多い数千円程度のものまでありますので、パソコンや周辺機器の台数によって選択できます。

なお雷サージ対策商品には、一度サージを吸収すると内部が焼き切れて防止機能が無くなってしまうものがあります。雷サージ対策機器を使用している場合もそれが有効に機能しているかどうか、十分注意してください。こういう使い捨てタイプは安価ですが低性能というわけではありません。むしろ安いものを定期的に交換した方が安心かもしれません。

(注)近くに落雷した場合は雷サージ対策が付いていても防げない場合があります。

●対策③:無停電電源装置(UPS)を導入する(停電対策)

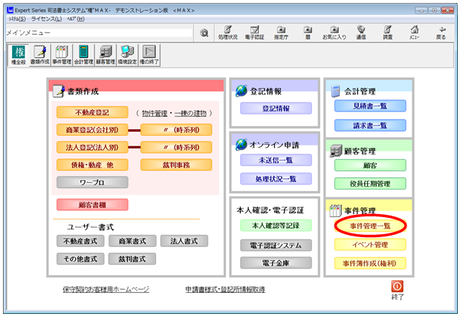

無停電電源装置を導入していると、停電になっても一定の時間電源が供給されますので、その間に安全に電源を終了することができます。無停電電源装置も、接続する機器やバックアップする時間によっていろいろな種類があります。また、雷サージ機能が付いた無停電電源装置もあります。司法書士システム“権”のお客様では無停電電源装置は導入されている方も多いと思います。ぜひ一度ご確認ください。

無停電電源装置(UPS)の例

OMRON BX50F

●対策④:こまめにバックアップをとる

対策をしていても近くで落雷があった場合には、故障してしまう場合があります。バックアップがあればそこからデータを復旧することができます。できるだけ毎日バックアップをとることをお勧めします。

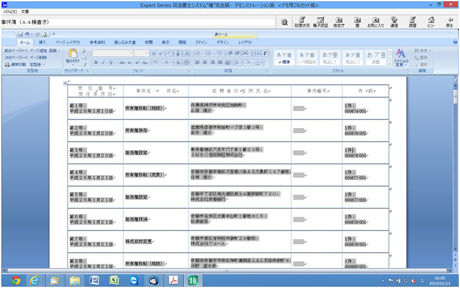

また、弊社サービスになりますが、司法書士システム“権(ちから)”や土地家屋調査士システム“表(しるす)”、弁護士システム“護(まもる)”のお客様にクラウドバックアップサービスを提供しています。事務所外のサーバーにバックアップをとる形になりますので、万が一の災害にも安心です。

クラウドバックアップサービス

http://www.legal.co.jp/products/cloud/cloud_1.html

なお外出中に雷に遭った場合は、車や鉄筋コンクリートの建物の中に逃げ込むのが一番安全です。PCのバックアップは出来ますが命のバックアップは出来ないのでくれぐれもご注意を。

(参考)気象庁 雷ナウキャスト(雷の予報)

http://www.jma.go.jp/jp/radnowc/

これを見て十分対策されることをお勧めします。しかしよく考えてみると電気もネットも切ってしまうと、気象庁の情報を取る事も出来なくなるんですね。