電子証明書の安全性

去年の大晦日も「泰山寺」というお寺で除夜の鐘を撞いてきました。

開発部の長野です。よろしくお願いします。

今回初めて初日の出を、「しまなみ海道(西瀬戸自動車道)」上で見ることができました。「しまなみ海道」は、四国今治と広島尾道をつなぐ複数の橋を使った自動車道ですが、自転車や徒歩でも渡れるようになっています。私は、来島海峡第三大橋の根元まで徒歩でわたり、自動車のビュンビュン行きかうそばから、瀬戸内海に上る初日の出を拝むことができました。「しまなみ海道」はサイクリングロードとしても売り出し中です。季節の良い5月の連休にでも、ぜひ多島美を楽しんでみてください。

さて、話題はオリンピックです。

この文章を書いているときは、まだソチ冬季オリンピックが始まっていませんが、結果はどうなっていますでしょうか。私個人としては、フィギュアスケート(基本、女子のみです)に関心があります。出場選手は、全日本を制した鈴木選手、グランプリシリーズを制した浅田選手、全日本で不調から脱した村上選手と、考えてみれば代表の三選手とも愛知出身の選手ばかりです。愛知県が独立しても、愛知県だけでオリンピック枠が3人ありそうな感じです。海外では、アメリカは、グレイシーゴールド、アシュリーワグナー、ヨーロッパはやっぱりコストナーでしょうか。地元ロシアにはリプニツカヤがいますし、なんと言っても韓国のキムヨナでしょう。選手には悔いのないパフォーマンスを私たち観客に見せてほしいものです。

ここからが本日の本題です。

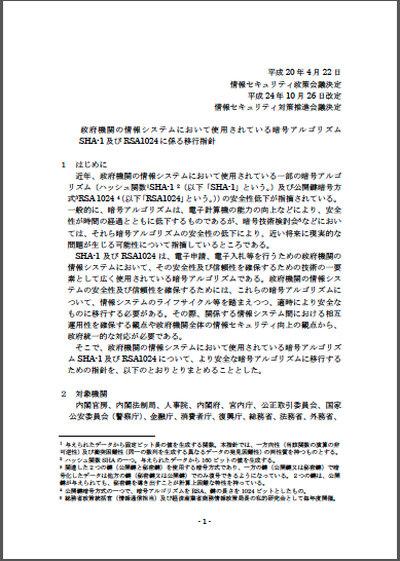

以下でもアナウンスされてますが、電子証明書関係のアルゴリズムの変更が迫ってきています。

現在、「商業登記に基づく電子認証制度」では、証明書作成やその署名アルゴリズムに、「SHA-1及びRSA1024」または「SHA-1及びRSA2048」というものを使っています。昨今のコンピュータ技術の進歩やアルゴリズムの研究によって、SHA-1 の脆弱性が発見されました。直ちに危険になると言う脆弱性では有りませんが、日進月歩のコンピュータの世界ですから一瞬のうちに陳腐化する可能性もあります。

このSHA-1 という技術は、簡単に言えば、「文書に印を押す」に相当するものです。SHA-1が破られると、「文書に印を押した」後に文書を改竄することができてしまい、その改竄は検出されないのです。そこで、より強固なSHA-256という技術を使うためのアルゴリズムの変更スケジュールが迫ってきているのです。その際、「証明書が私のである」というのに関わる技術であるRAS1024及びRSA2048も、より強固なRSA2048の使用のみに変更になります。

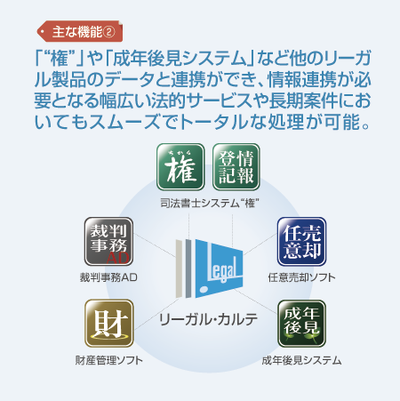

私どもリーガルは、皆様の安全なインターネットでの取引を応援できるよう、このような変更にもすばやく反応し、より良いインフラをご提供していきたいと思っております。では、また。