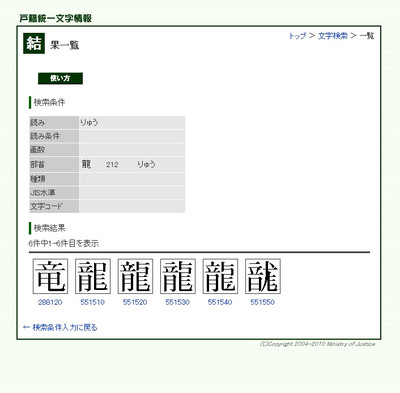

戸籍統一文字情報の活用法

お久しぶりです。リーガル漢字担当の網本です。

今回は以前お約束した戸籍統一文字情報の活用法をご紹介したいと思います。

法務省は戸籍で使われている文字=戸籍統一文字約5万文字の情報をWEBで公開しています。しかもここの文字の字形情報は「図形データとして参照する」ことができるスグレものです。

法務省 戸籍統一文字情報 トップ

http://kosekimoji.moj.go.jp/kosekimojidb/mjko/PeopleTop

しかし、ここの検索ページにはちょっと癖があって、なかなか思うように検索結果がヒットしません。ブラウザの「戻る」でページを戻ると制御が効かなくなります。それに「読み」による検索だけではうまく見つからないことも結構あります。部首の指定は別ページから検索するので重たいです。文句ばかり並べてしまいましたが、とても貴重でありがたいページであることに変わりはありません。

実は、戸籍統一文字を検索する方法は他にもあります。

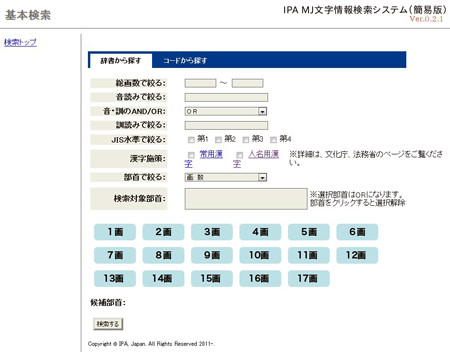

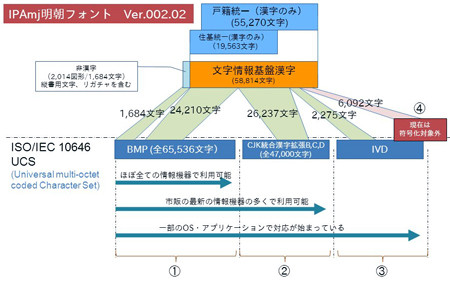

これは、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)の文字情報基盤整備事業の「MJ文字情報」の検索ページです。このMJ文字情報は、戸籍統一文字の全ても含む約6万文字分の文字情報です。

MJ文字情報検索システムは「簡易版」となってはいますが、法務省のページ同様、読みや画数、部首などの情報で検索できます。法務省のページとの違いとしては「音読み・訓読み」の区別があり、これら同士のAND/OR検索が出来る、という点があります。音読み訓読みの両方がわかる場合は効率よく検索が出来ます。部首の指定も同ページ内で行えるのでスピーディーですし、読みも法務省より広い範囲をカバーしているようです。

ただ残念ながら、どうも文字の字形情報を「図形データとして参照する」ことが出来ないようです。図形データとして参照したい場合は、検索結果の「登記統一文字番号」を使って、法務省のページで改めて検索し直す必要があります。

しかし、MJ文字情報検索システムはかなり強力だと思いますので、二度手間になってもこちらを利用する価値は十分にあると思います。ぜひ一度お試しください。

ちなみに「MJ文字情報」「IPAmj明朝フォント」とは何なのか? については、またの機会にご紹介したいと思います。