仕事の意義を実感!

こんにちは。CSサポート部、平です。

つい最近、とあるエリアの不動産の価格を調べた際に、思っていたより高くて驚いたということがありました。調べていたのはいわゆる「田舎」の不動産で、相場を知らない私が勝手に低く見積もってしまっていただけの話ではあるのですが、ただ少し心の中に引っ掛かりが残っていました。そんな中で実際にその場所に行ってみたところ、空き家や空き地など、明らかに有効活用されていない不動産が多く存在しました。それを見ると「これだったら、もっと安くていいじゃないか!」とか「有効活用されていたら、もっと快適な町になるだろうに!」などと考えてしまいました。

今回私が見た空き家、空き地がどういう事情を持っているかは調べていないのですが、ただ日本には所有者が不明になってしまった結果、手を出せなくなってしまっている不動産が多く存在するようです。そして、そのような不動産を減らすため、今後出来る限り発生させないようにするために、近年不動産登記法等が改正されるなど、色々と新しいルールが出来ています。今後、所有者不明土地問題が解消していけば、いずれ私が調べた場所も、不動産も安くなったり、快適になったりするかもしれません(笑)

法改正は私たちにとって仕事が増える種であることも多く、嬉しいことばかりではないのですが、ただ大変なことでも「国のため、社会のため、人のためになることだ」と実感できると、前向きに向き合えるものかと思います。今回、法改正の意義を実感できたことで、あらためて仕事に対する意欲が生まれました。加えて、私ども以上に、この法改正に関わるお仕事に直接取り組まれている先生方や補助者の皆様にお礼をお伝えしたいという思いもあり、今回のブログの話材にさせて頂きました。

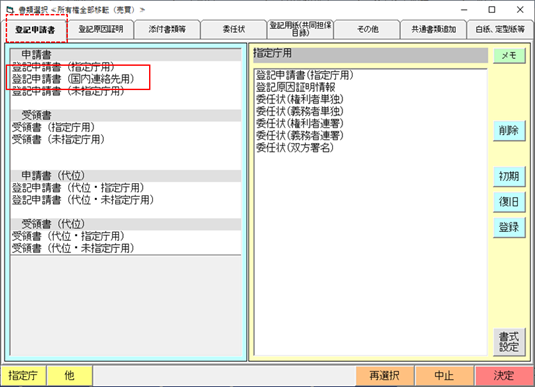

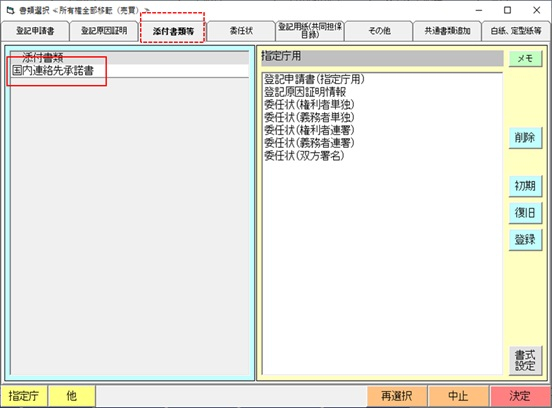

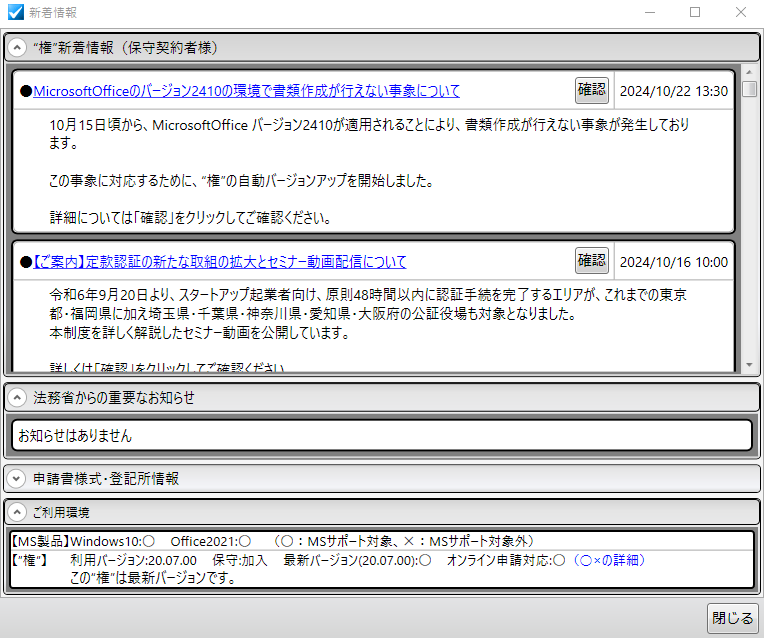

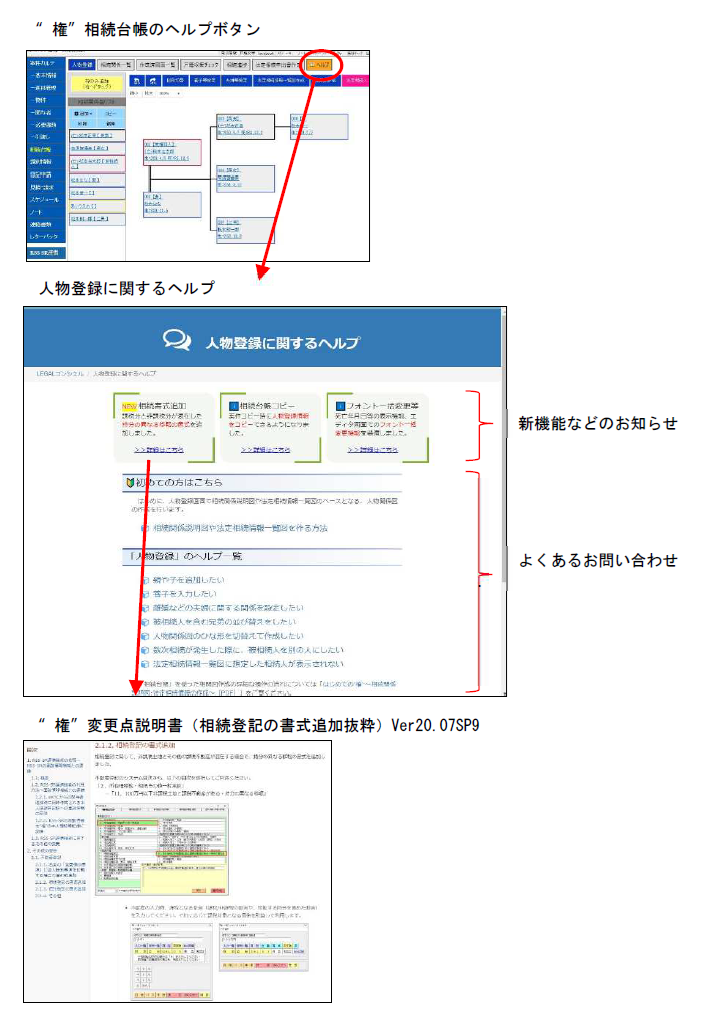

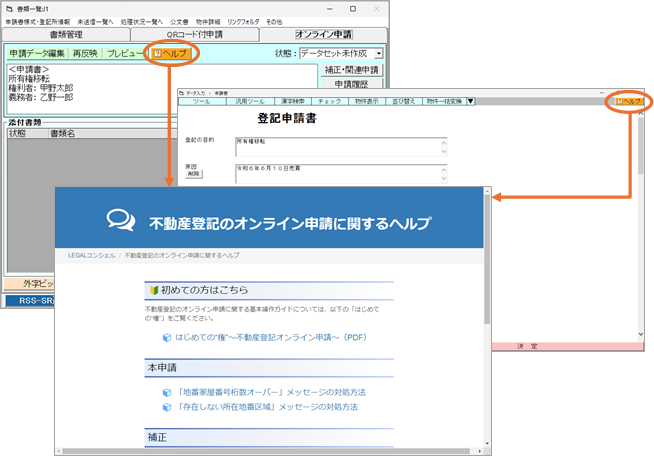

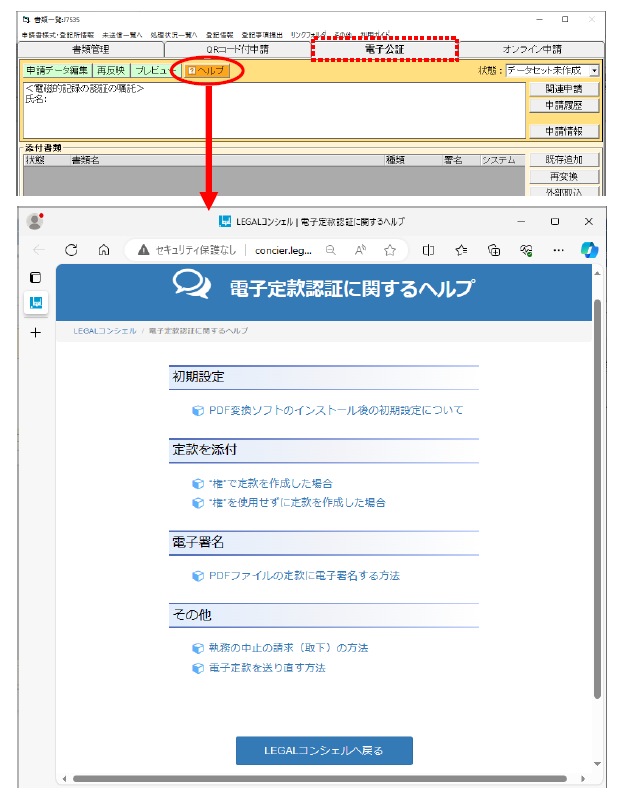

ところで昨年から、所有権の登記名義人となっている外国居住者について、国内連絡先が登記事項になりましたが、これも所有者不明土地を発生させないための法改正でしたね。こちらについて、 “権”では、国内連絡先入力用の申請書や、承諾書を装備して対応しております。法改正や“権”の対応から少し時間は経っていますが、今年に入っても1日1件程度、サポートにお問い合わせを頂いている内容でもありますので、この機会に改めてご確認してみてください!