準備が結果を左右する

こんにちは!マーケティング営業部の岩井です。

先日年末年始のご挨拶をしたと思ったのに、もう4月も半ばになり、2024年の1/3がやってきてしまいましたね。新しい趣味を見つけようと思っていたのに、未だ見つからない私です。

先日は友人に誘われて釣りに行くことになったものの、小学生時代のするめでザリガニを釣ったり、手づかみで魚を捕まえていた記憶しかないので、何をどうするかすごく慌ててしまいました。友人に確認したところ、とにかく朝(というか夜中でした…)起きることとスニーカーでくることが最低ラインと言われてそれだけは死守して参加してきました。

なんとか集合場所にたどり着き、後は友人に言われるがまま。竿を振って魚が針にかかったらひきあげればいいと思っていましたが、とんでもなかったです。魚のいそうな場所を探したり、餌をつけて、いいカンジの場所に投げ、餌が生きているようにちょいちょいして、食いついたら駆け引きをしてえいやっと釣る!とやることが多く、その場面で友人に教えてもらってからそうかと気付くことがたくさんありました。岩場でのんびりと(見えるように)しながら魚がかかるのを待つのもなかなか楽しかったのですが、私は手づかみの方がまだ得意だなと思いました(笑)

いざその場面になって気付くことといえば、毎年春になると私たちのもとに独立開業のご相談が多く寄せられます。

「今からできる準備って何かある?」「開業準備ってどこからすればいいの?」「“権”の他にも準備するものはある?」等々皆様お悩みのようです。

何事も準備が大切、と言いつつも、実際に準備を進めないとわからないし、全体がわからないとなかなか先に進めませんよね。

そんな方に是非ご覧いただきたいのが、弊社の新規開業応援ページです♪

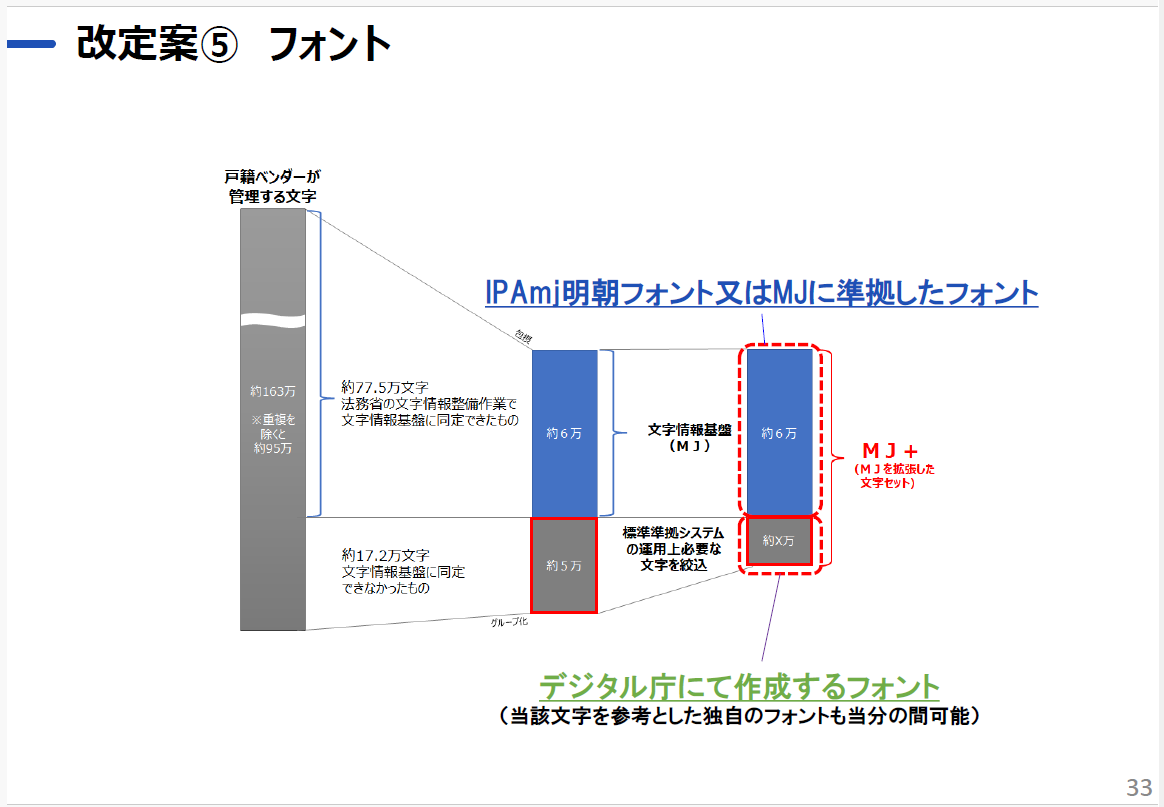

独立開業を経験された司法書士の先輩の開業時のお話や印象に残った案件が載っている「先輩司法書士の声」、意外と知らない開業時の準備品の税務処理についてのコラムが載っている「カンタン税務講座」など空き時間に読むだけでタメになる記事が盛りだくさんです!

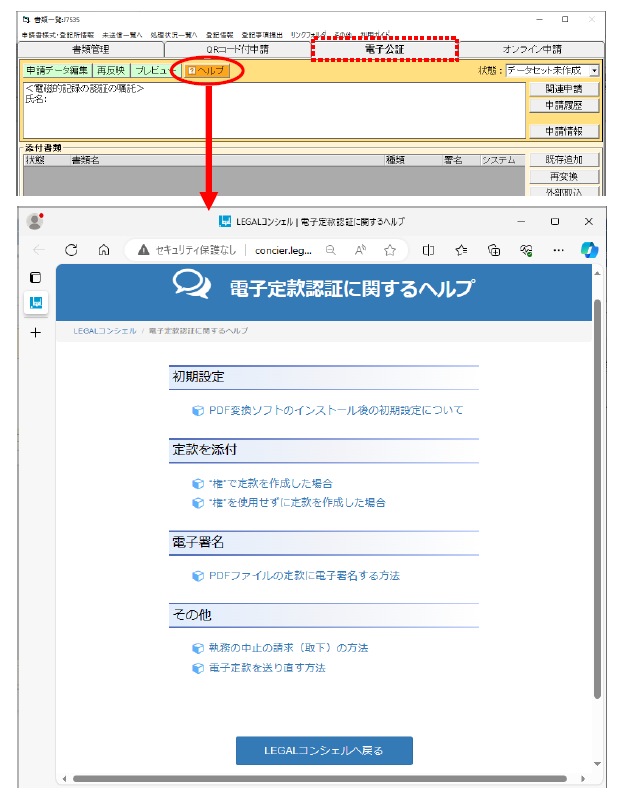

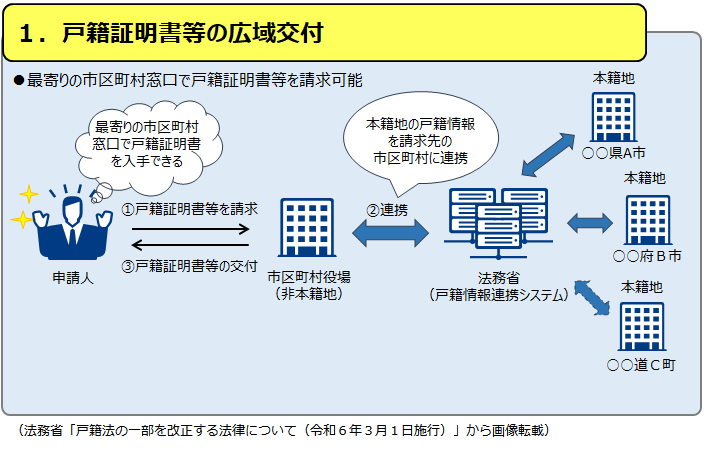

個人的によくご案内するのが、司法書士の電子証明書の取得や登記情報提供サービスの利用登録です。いざ案件を受任したり申請の場面になってから必要だったと気づきがちですが、取得まで少し日数がかかるので、忘れずにご準備くださいね。詳細はこちらをご覧ください。

弊社ホームページにはお得に司法書士システム“権”をご導入いただける新規開業応援キャンペーンのご案内や近藤誠先生の大人気小説「新米司法書士はるかの事件ファイル(新版)」のプレゼントキャンペーンも掲載しています。

独立開業をお考えの方も、どうしようかな~という方もご覧くださいね。

みなさまのおチカラになれるよう精一杯がんばりますので、“権”ご導入以外にも開業準備についても相談したいという方やとにかくどんな感じか話を聞いてみたいという方もお気軽に弊社までご連絡ください。